日立建機・前田建設工業・イクシスが、土木工事に用いる油圧ショベルと施工システムを接続する汎用インターフェスを構築したと発表しました。自律運転で掘削作業を実施できるようになったと話題になっているのですが、どういった点に注目が集まっているのでしょうか。

今回は、自律運転技術について、技術導入による効果や将来性について深掘りします。

進化しつづける土木工事の現場状況を知る参考にしてみてください。

建設3社の共同研究により重機の自律運転が可能に

現場のBIM・CIM関連業務を担う「日立建機」「前田建設工業」、そして産業インフラ向けロボット開発やAI開発を提供している「イクシス」は、工事現場作業の効率化・生産性向上のため、重機の自律運転技術を開発しました。

当技術は施工会社で用いる工事システムと油圧ショベルを接続し、操縦者の補助付きで作業を自動化し、油圧ショベルの工事進行スピードを効率化してくれるのが特徴です。現在、実験段階ではありますが、掘削工事の実験を成功させるなど、現場での有効性が確認されています。

建設3社は今回の実験にもとづき、今後の工事現場の進行について次のように発言しています。

自律型建設機械の普及には、施工会社のシステムと建機の接続とともに、施工会社を問わず接続できるインターフェースが必要。今後、インターフェースの改良とともに自律型建機の開発を目指す。

また重機の自動化は工事現場だけでなく製造業の分野でも発展しています。

フォークリフトのDX化について興味がある人は、以下の記事をチェックしてみてください。

日立建機が自律運転システムZCOREを開発

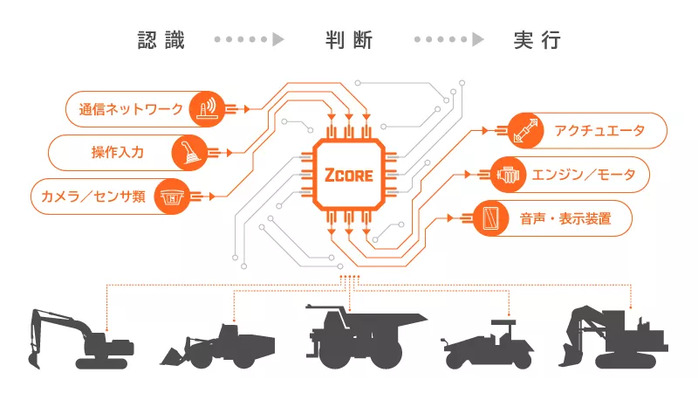

建設3社の共同実験に合わせてチェックしておきたいのが、日立建機が開発した自律運転システム「ZCORE(ズィーコア)」です。ZCOREは機械システムが工事現場で「認識・判断・実行」をまとめて実施できるようにするシステムのことを指します。

重機の車体に搭載された以下の情報取得機器を活用して、AIが重機の操縦を判断する便利なシステムです。

- センサー

- カメラ

またZCOREは、油圧ショベル・ホイールローダ、ダンプトラックといった重機に適用できます。ZCOREで設定した情報は、自由に拡張・カスタマイズできるため、工事現場ごとに必要な動作や判断を自社開発できるようになるのが特徴です。

自律運転・自動運転の違いとは

自動車に搭載されている自動運転を知っている人は多いでしょう。

運転手の代わりに道順に沿って、自動車自らが判断して走行するシステムのことです。

対して、自律運転とはドライバー(作業員)の乗車し、操縦する基本的な操作に合わせて、重機操縦の一部作業を自動で実施できる仕組みのことを言います。簡単に自律運転と自動運転との違いを表にまとめました。

| 自律運転 | 自動運転 | |

| 判断する媒体 | 人間 | 機械 |

| 自動化の範囲 | 一部の機能 | 認識・判断に関わる機能 |

インフラ工事に用いる重機は、土などの自然物を取り扱わなければならず、大型ながらも繊細な作業が求められます。その影響もあり、これまでは搭乗者の経験やスキルによって工事が進められていました。ですが人材不足等が続く今、熟練の搭乗者以外も作業にあたならければなりません。

そこで役立つのが人・重機それぞれの力を組み合わせた自律運転です。

すべてを機会に任せるのではなく一部作業だけを任せることにより、搭乗者の負担を削減できるようになります。

重機を自律運転化するメリット

重機を自律運転化すれば、工事現場に関わるさまざまなリスク・負担を削減できます。

具体的な改善点やメリットを整理しました。

運転の負担を軽減できる

重機を自律運転化すれば、これまで神経をすり減らして作業が必要だった細かな運転技術が必要なくなります。もちろん一定レベル以上の重機操縦技術は必要ですが、何度も繰り返される単純作業を自動化できるのが魅力です。

今回のニュースをもとに説明するのなら、油圧ショベルの自律運転化で負担を減らせるのが掘削作業でしょう。土を掘っては輸送重機に積み込むといった手間のかかる作業のほとんどを自動化できます。

重機の中には搭乗者もいるので、もしもの動きがあってもすぐに対処できます。

さらには工事システムと遠隔的に接続しているため、外部にいる関係者も運転の状況を管理し続けられるのが魅力です。

搭乗者のスキル不足を埋められる

土木工事を実施する際、スケジュール管理に影響を与えやすいのが重機の操縦です。

熟練の操縦者だけの現場なら効率よくスケジュール通りにタスクを進行できますが、経験不足の作業員や、業界に入って日の浅い人物もいます。

もちろん、重機操縦の免許は持っていますが、スピーディーな作業やテクニックは経験の中で身に付けていかなければなりません。そのため、現場でよく発生するのがスキル不足による工期の遅れだと言えるでしょう。

対して、自律運転技術が搭載された重機なら、重機自体が認識・判断・実行を繰り返せるようになります。重機主体で搭乗者は補助という関係で工事を進行できるので、搭乗者ごとのスキルの差を埋めやすくなるのが自律運転技術の魅力です。

現場の安全性を確保しやすくなる

工事現場で特に重要視されるのが、現場の安全性です。

よくニュース等で工事現場の事故について報道されており、中には重機と人との接触が事故につながっているケースも多いと言われています。

一方、重機の自律運転化を実現すれば、人と接触する前に重機が停止できる仕組みを作り出せるのが魅力です。人が操縦する重機の場合、横・後などに死角ができやすく、人がいても気がつけない場合があるでしょう。対して自律運転技術を搭載した重機なら360度すべてを見渡せます。

工事現場の安全確保などに力を入れたいのなら、ぜひ自律運転技術などを活用してみてください。

また自律運転を含め建設DXに力を入れたい会社も多いでしょう。

もし建設DXの概要からチェックしたいなら、以下の記事をご参照ください。

自律運転を本格導入する課題

自律運転技術を活用すれば、搭乗者の負担を削減しつつ現場に合わせた効率的な重機の操作を実現できます。ですが、その一方で本格導入に関する現状課題があるのも事実です。

参考として、今後想定される3つの課題を整理しました。

自律運転の導入負担が大きい

自律運転技術は、すべての環境が整ったうえで利用するのは便利ですが、企業が1からすべてを準備するのは簡単ではありません。場合によっては導入作業や費用の負担が大きいため、導入が難しいと悩む企業も出てくるでしょう。

また自律運転を含め、土木・建築業界でのDX(デジタル・トランスフォーメーション)には莫大な負担がかかります。導入するためには十分なリソースと予算が必要になるので、今後導入コストの低下など企業が導入しやすい環境づくりが必要になるでしょう。

システム構築に時間がかかる

日立建機が開発したZCOREなど、自律運転技術の開発役立つプラットフォームが登場しましたが、こういった新たな開発プラットフォームを率先して導入できるのは、大手企業が中心となります。

中小企業の場合、目の前の仕事で手いっぱいになるほか、人員不足によりシステム構築ができない場合もあるでしょう。また大手企業がシステムを導入しても、構築に時間がかかることに気を付けなければなりません。

必要とする工事作業までに自律運転を実現できないケースもあるため、現状は余裕のあるスケジュールの工事に適用するのが良いでしょう。

重機操縦の研修が必要になる

自律運転技術が搭載された重機は、これまでの重機と違い新たなコックピットで構成されています。重機によって操縦席の状況や操作画面が異なるケースもあるので、事前に操縦の研修が必要になると覚えておきましょう。

もし研修を実施せずに工事作業を進めようとすると、ほとんどの操縦者が自律運転の機能を活用してくれません。また、操縦スタイルが変わったことにより、操縦がぎこちなくなるケースも考えられます。

よって「自律運転を活用して工事を進めたい」という現場を決めたら、まずは関係者全員に自律運転の研修・講習を実施してください。自律運転をうまく機能させるためにも、工事現場全員の理解を深めましょう。

自律運転を中心として起きる業界の変化

自律運転技術が土木・建築業界に浸透すれば、当技術を中心として業界にさらなる変化が生まれていくと予想されます。具体的な変化点を2つ整理しました。

自律運転重機のリース化

自律運転重機の普及が広がれば、重機リースの会社で手軽に借りられるようになると予想できます。リース会社はニーズに合わせて重機を揃えているため、いずれ自律運転重機もラインナップに加わるはずです。

リース化が実現すれば、工事関連企業は自律運転重機を低コストで導入できるようになるでしょう。これまで重機をリースしていた仕組みと同じように自律運転重機を導入できるため、前述した導入負担の課題を解決できるかもしれません。

工事現場の省人化

自律運転重機が普及すれば、必要最小限の作業員だけで現場を回せるようになるかもしれません。

例えば、半自動で工事作業を進められるので、作業員の負担が減り、連日の作業でも無理なく働き続けられるでしょう。またスキル・経験の差が埋まりやすくなるため、高給を支払って人を雇う必要がなくなります。

相場にもとづく人件費で現場人員を確保しやすくなるため、工事現場の人件費に悩んでいる企業などは、費用負担の悩みを解決できるようになる未来も遠くはないでしょう。

建設業で起こるDXや新技術の登場について学びたいのなら、オンラインセミナーに参加するのがおすすめです。例えば、次のようなセミナーに参加していてはいかがでしょうか。

自律運転についてまとめ

建設3社による自律運転重機の実証実験が進む中、とうとう実用化に向けた方向性が決まりつつあります。また、日立建機では自律運転重機の開発に役立つシステムの提供をスタートするなど、工事現場の効率化が近づいている状況です。

自動化は、工事の負担を減らす新たな一歩になると注目されている分野です。

さらなる発展が期待されていることも含め、今後の動向から目が離せません。