CADやCAMという言葉を聞くことも多くなってきましたが、具体的に「CAMとは何?」と考える人も多いでしょう。

今回はCAMとはどういったことを指すのか、CAMソフトの特徴や初心者に向けて簡単なCAMソフトの使い方まで紹介していきます。

CAMでものづくりをしてみたいと思う人はぜひ参考にしてください。

「CAM」とは何?

CAMとは「キャム」と読み、日本語に訳すと「コンピューター支援製造」と言います。

CADと混同されやすいですが、CADソフトで作ったデータを元に、実際に素材を加工するために使うソフトのことを指します。

CADデータだけだと設計図で止まってしまうので、機械に加工方法を読み込ませるためにはこのCAMソフトが必要です。

主にものづくりや製品作成をする際に、木材や金属を切ったり穴を開ける加工をする必要がある際に使うソフトとなります。

CAMと混同しやすい他の単語との違いは下記記事でも解説しています。

CAMソフトの内容

具体的には、CADソフトで設計した図面データを読み込んで、それを工作機械が読める形に変換するのがCAMソフトです。

CAMは「スライサ」とも呼ばれますが、3Dプリンターの登場以前から、ある程度の大きさの材料を図面データに従って削る「機械加工」という手法で造形物を作る際にCAMが使われています。

ある程度の大きさの原料に対して、どこをどのように切削するかという内容をCAMで指定し、工作機械に渡していたのです。

3Dプリンターにおいては、材料となる樹脂や粉末をどこにどれだけ積層していくか、ということをCAMソフトで指定していきます。

CAMが「スライサ」とも呼ばれるのは、CADでコンピュータ上に作られた3次元物体を薄い層に「スライス」して、それぞれの層を作るためのプログラムを作ることに由来しています。

もちろん、CAMは3Dデータだけではなく、2Dデータを扱うことも可能です。

CAMとCAD・CAEとの違い

製造業において、設計から製造までのプロセスを効率的に進めるためには、CAD、CAE、CAMという異なる種類のソフトウェアが必要となります。それぞれのソフトウェアは異なる目的で使用され、相互に補完し合うことで製品開発全体を支援します。

以下の表は、これらのツールの主な特徴と違いをいくつかの観点からまとめたものです。

| 項目 | CAM (Computer-Aided Manufacturing) |

CAD (Computer-Aided Design) |

CAE (Computer-Aided Engineering) |

| 概要 | 製造工程の自動化を支援するためのソフトウェア | 設計作業を支援するためのソフトウェア | 工学的な分析を支援するためのソフトウェア |

| 主な機能 |

|

|

|

| 利用目的 | 製造プロセスの効率化と精度向上 | 製品や部品の設計および図面作成 | 設計の性能と耐久性の検証および最適化 |

| 主なユーザー | 製造業の技術者 CNCオペレーター |

設計エンジニア プロダクトデザイナー |

エンジニア 解析専門家 |

| 出力形式 | CNCコード 加工指示書 |

2D図面 3Dモデルファイル(例:.dwg、.stl) |

解析レポート シミュレーション結果データ |

| メリット |

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

| 相互関係 | CADデータを利用して製造工程を計画・実行 | CADデータはCAMやCAEの基となる設計情報を提供 | CADデータを基に解析を実施し、設計のフィードバックを行う |

それぞれの違いについて理解頂けたかと思いますが、さらに詳しく見ていきましょう。

- CADとは

- CAEとは

CADとは

CADは、コンピュータを使用して製品や部品の設計を行うためのソフトウェアです。

CADソフトウェアは、2Dおよび3Dのモデリング機能を提供し、設計者が正確で詳細なデザインを作成するのを支援します。

CADを使用することで、設計者は製品の外観を視覚的に確認し、リアルタイムで変更を加えることができます。これにより、設計ミスを早期に発見し修正することが可能です。

CADはまた、設計変更を容易に行える環境を提供します。

例えば、製品の一部を変更する際も、全体のモデルが自動的に更新されるため、手作業での修正作業が大幅に削減されます。

過去に作成した設計データを再利用することで、新しいプロジェクトの設計を迅速に進めることができ、設計データは他の部門とも共有しやすく、製品開発全体の効率を向上させます。

CAMとCADの違い

CAMとCADは、製品開発プロセスにおいて重要な役割を果たしますが、その目的と機能には明確な違いがあります。

CADは主に製品や部品の設計に使用され、2Dおよび3Dモデリング、図面作成、デザインの可視化を提供します。

一方、CAMは設計された製品を実際に製造するためのプロセスを自動化・最適化するために使用され、CNCプログラミング、工具経路の最適化、製造シミュレーションを行います。

CADの出力は2D図面や3Dモデルファイル(例:.dwg、.stl)であり、CAMの出力はCNCコードや加工指示書となります。CADは設計段階で使用され、デザインの作成や変更を行い、CAMは製造段階で使用され、設計された製品を実際に製造するプロセスを支援します。

CAEとは

CAEは、コンピュータを使用して製品の設計に対する工学的な解析を行うためのソフトウェアです。CAEツールは、設計の性能と耐久性を評価し、最適化するのに役立ちます。

CAEは製品の構造解析を行い、応力や振動の分布をシミュレーションし、製品が実際の使用条件でどのように変形し、どの部分に弱点があるかを評価できます。

また、CAEは製品内部や周囲の流体の動きをシミュレーションすることで、流体力学的な特性を評価し、冷却効率や空力特性を最適化することが可能です。

さらに、CAEは製品の温度分布をシミュレーションし、熱による影響を評価することで、製品の熱管理や熱対策を事前に検討できます。

CAEは、設計パラメータを最適化するためのツールを提供し、製品の性能や耐久性を最大化しつつ、コストや材料の使用を最小限に抑えることができます。

CAMとCAEの違い

CAMとCAEは、製品開発プロセスの異なるフェーズで使用されるツールですが、その目的と機能には明確な違いがあります。

CAEは主に設計の性能と耐久性を解析し、最適化するために使用されます。CAEは構造解析、流体解析、熱解析、最適化を行い、設計段階で使用され、設計の性能評価や最適化を行います。

一方、CAMは設計された製品を実際に製造するためのプロセスを自動化・最適化し、CNCプログラミング、工具経路の最適化、製造シミュレーションを行います。

CAMは製造段階で使用され、設計された製品を実際に製造するプロセスを支援します。

CAEの出力は解析レポートやシミュレーション結果データであり、CAMの出力はCNCコードや加工指示書となります。

CAM、CAD、CAEはそれぞれ異なる役割を果たしながらも、連携して製品開発を効率化し、高品質な製品を生み出すための重要なツールです。

設計(CAD)、解析(CAE)、製造(CAM)の各段階での使用が、全体としてシームレスなプロセスを構築し、製品の競争力を高めることに寄与します。

CAMの基本的な使い方

実際にCADで設計データを作成しても、すぐに工作機械や3Dプリンターがその造形物を作ってくれるわけではありません。

前述したように、CAMによって切削する場所や積層する場所を指定してあげることで、はじめて工作機械や3Dプリンターによる造形が行えます。

しかし、いざCAMソフトを使おうと決めても、CAMソフトそのものに難しい印象を抱いたり、イメージしにくい、という方も多いのではないでしょうか。

そこで、CAMを使ってどのように造形するのか、大まかな流れを説明しますので、イメージを掴む助けにしてみてください。

CAM造形の流れ①CAMのインストール・設定

まず、CAMソフトをインストールしたら、使用する工作機械や3Dプリンターの設定を行います。

どのような工作機械を使用するかによって、データのやりとりの方法は異なりますので、自分が使う工作機械や3Dプリンターに合わせた設定を行いましょう。

大抵は使用する機器ごとのプリセットが用意されているので、それを指定してあげると良いでしょう。

CAM造形の流れ②CAMに素材を設置する

CAMを用意できたら、製品加工に使用する素材を設定します。

3Dプリンターでは使用する素材をフィラメントと呼びますが、こうした素材やフィラメントごとに加工方法も異なってきます。

熱をどれだけ加えればよいのか、切削をどれだけの強さで行うのか、といったものを決めるための大事な要素となりますので、使用する素材に合わせた設定をしていきましょう。

ここまでの流れが初期設定となります。

CAM造形の流れ③CAD図面をCAMソフトに読み込む

続いて、CADで作った図面データをCAMに読み込ませます。

ここは、CADで作った際に保存したデータをCAMの画面にドラッグ&ドロップしたり、CAMからCADデータを指定して読み込ませます。

設計データを読み込ませると、CAMの画面上にCADの図面データが表示されます。

なお、「Autodesk Fusion」のようにCADとCAMが一体化しているソフトもあり、この場合はCADモードでデータを作った後、CAMモードに切り替えるだけでOKです。

CADの図面データを読み込ませたら、実際に素材をどのように加工するかを決めていきます。

工作機械で切削する場合は、どれくらいの精度でどこまで削るのかを、3Dプリンターで積層する場合は、1層あたりの厚みや精度をどうするかについて設定していきます。

このようにして設定を終えたら、作業時間や必要な素材のシミュレーションを行います。

工作機械に渡すためのプログラムは出来上がっているので、それを元にしてCAMに計算してもらいます。

CAM機能のついたCADソフト「Autodesk Fusion」については以下をご覧ください。

CAM造形の流れ④CAMデータにして出力する

ここまでできたらCAMデータを保存して、あとはCAMから工作機械や3Dプリンターを動かして造形物を出力するだけです。

このように、初期設定・データ読み込み・精度の設定・シミュレーション・出力というステップなので、初心者でも簡単に導入することができます。

CAMソフトの選び方

「2DCAM」や「3DCAM」、「汎用CAM」「専用CAM」のように、CAMソフトには様々な種類があります。CAM選びの際には以下の点に気をつけながら、自分の環境や作りたい造形物に合わせてCAMソフトを選んでいきましょう。

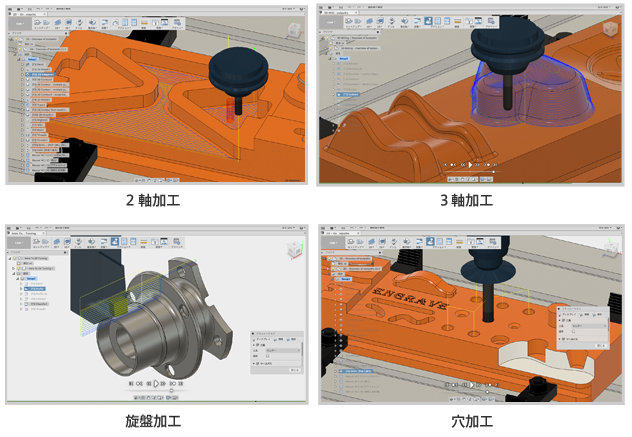

CAMの軸数で選ぶ

工作機械の工具軸数によって、適したCAMソフトは異なります。

大きく分けると、平面を取り扱う2軸の「2DCAM」と、平面データに断面を付加したり、立体物を取り扱う3軸以上の「3DCAM」があります。

なお、3Dプリンターで使用するスライサは3DCAMに含まれます。

同時5軸加工のように、軸数が多いほど複雑な造形物を切削することができます。

平面データに断面を付加するだけのものについては、2.5D、2.8Dなどと呼ぶこともあります。

CAMのデータ型で選ぶ

CAMが取り扱う図面のデータ型によってもCAMソフトの選び方は異なります。

データ型には具体的に、

- フィーチャ型

- サーフェス型

- ポリゴン型

の3つがあります。

フィーチャ型

立方体や球など、予めソフト側で用意されている部品(フィーチャ)の積み重ねで作成されたデータ型です。

主に穴あけ加工を含む2D加工を中心に、複雑な工程を必要とする部品加工に使われています。

サーフェス型

平面(サーフェス)を曲げたり伸ばしたりしながら貼り合わせて、一から立体を作るデータ型です。

3D加工用の形状を曲面として保持、曲面からの計算誤差をするだけで加工プログラムを作ります。加工精度を上げやすいですが、計算速度が遅くなります。

ポリゴン型

様々な大きさの多角形を貼り合わせて、立体を形作るデータ型です。

微細平面の集まりとして近似する方法です。

平面への変換時には誤差が発生したり、高精度を保つのが難しいですが、反面計算速度が速いというメリットがあります。

データ型ごとに強みや弱みがあり、CAMによってもどのデータ型を取り扱えるかの違いがあるので、自分のCADに合わせて選ぶと良いでしょう。

CAMのオプション機能で選ぶ

CAMソフトの中には、様々なオプション機能を売りにしているものもあります。

| シミュレーション機能 | 造形物が仕上がるまでにどれだけの時間や素材を要するかをチェック |

| 干渉チェック機能 | 造形物を仕上げる上でパーツごとの干渉がないかどうかをチェック |

などといった、実際に造形を行う前の確認事項をチェックできる機能を備えたCAMソフトもあります。これらは用途や予算に応じて、使用するかしないかを決めながら選ぶことが望ましいです。

他にも、細かい機能や工作機械ごとの対応など、様々な切り口でCAMの種類は細分化されています。むやみに高性能なCAMを導入しようとするのではなく、自分が用意できている環境や作りたい造形物に合わせたCAMを選ぶことが大切です。

CAMソフトをまず無料で試してみたい、という方は下記記事にあるフリーソフトを参考にしてみてください。

初心者でも使えるおすすめCAMソフト

ここでは初心者でも使いやすい、おすすめのCAMソフトを紹介していきます。

1.Autodesk Fusion CAM

Autodesk Fusionは、WindowsだけでなくMacでも利用可能な低価格3DCAD/CAMシステムです。

クラウドベースで作られており、2軸加工、3軸加工、穴加工、旋盤加工、5軸加工、検査プローブまでの加工工程に対応可能です。

Autodesk Fusion CAMは、HSMWorksやInventor HSM™で実績のあるカーネルを使用しています。

Autodesk Fusion CAMの主な機能

Autodesk FusionのCAMは、低価格ですが3DCADの機能から3DCAMの機能までひと通りを利用できる素晴らしいソフトです。

業務で利用する方はもちろんのこと、CAM初心者や個人利用者にも非常に扱いやすいものとなっています。

2軸、2.5軸、3軸のCAMに必要な機能が揃っており、データはCADと同様にクラウドストレージ上に保存するようになっています。

さらに、加工材を基に切削領域を自動で認識するため無駄なツールパスを省き、加工時間の短縮を実現します。

また、工具やフォルダの干渉チェックがCAM上で行えるためドライランの時間を短縮できます。

3Dプリンタ用のデータを直接生成できるユーティリティーも利用できるため、手軽に3Dモデルの作成が可能です。

Autodesk Fusion CAMの価格

Autodesk Fusion CAMの価格はこちらになります。

| 1か月 | 12,100円 |

| 1年 | 96,800円 |

| 3年 | 290,400円 |

商用利用ができ、月に12,100円となっています。

法人利用でも同じ価格となるので、ぜひ一度無料体験して使いやすさを試して見てください。

2.Mastercam

Mastercamはアメリカで生まれたCAM・CNCソフトとなっていて、世界的にも有名で人気のCAMソフトです。

ただし元々がアメリカ製品なので、日本人には使いにくい部分やエラーが起きたときに情報が英語しかない、なんてこともあるでしょう。

そういった場合は先ほど紹介したAutodesk Fusionなど、日本語情報が多いCAMソフトを選ぶのがおすすめです。

なお、お客様のシステム環境で各機能を無料体験頂けますので、ぜひ一度無料体験して使いやすさを試して見てください。

3.hyperMILL

hyperMILLは2.5D・3D・5軸などさまざまな切削のタイプに対応しているCAMソフトです。

3D画面はAutodesk Fusionにも似ていて、SOLIDWORKSとも連携できます。

Autodesk Fusionは1本でCADからCAM・CAEまでできるので非常に便利ですが、既に自社でSOLIDWORKSを使ってしまっているという方はCAMをhyperMILLにしてみるのもおすすめです。

CAMについてのよくある質問

ここでは、これらのソフトウェアに関するよくある質問とその回答を通じて、各ツールの特徴や違いについて詳しく解説します。

日本語では「コンピュータ支援製造」と訳されます。

CAMは、製品の製造プロセスを自動化・最適化するためにコンピュータを使用する技術やソフトウェアのことを指します。

CADソフトは「設計図をデジタル化したソフトのこと」であり、一方CAMソフトは「設計された製品を切削する過程をデータ化」します。

CAEは、設計の性能と耐久性を解析し、最適化するためのソフトで、一方CAMは設計された製品を切削する過程をデータ化するソフトです。

CAMはそのCNCに使うデータを作るソフトのことです。

CAMについてまとめ

今回はCAMとはなんなのかと言う点や、おすすめのCAMソフトを紹介しました。

CAMソフトを扱うことができると、ものづくりの幅やビジネス・転職でも利用することが可能です。ぜひこの機会にCAMソフトを無料体験してみて、ご自身のスキルを広げてみてください。