PLMとは、製造業向けに開発・提供されている情報管理システムです。製品のライフサイクルに関する大量の情報を一元管理でき、PLMの導入一つで煩わしい情報管理を一括化・効率化することが出来ます。

今回は、PLMのシステム5社をサービス内容や価格・機能から比較して詳しく紹介します。

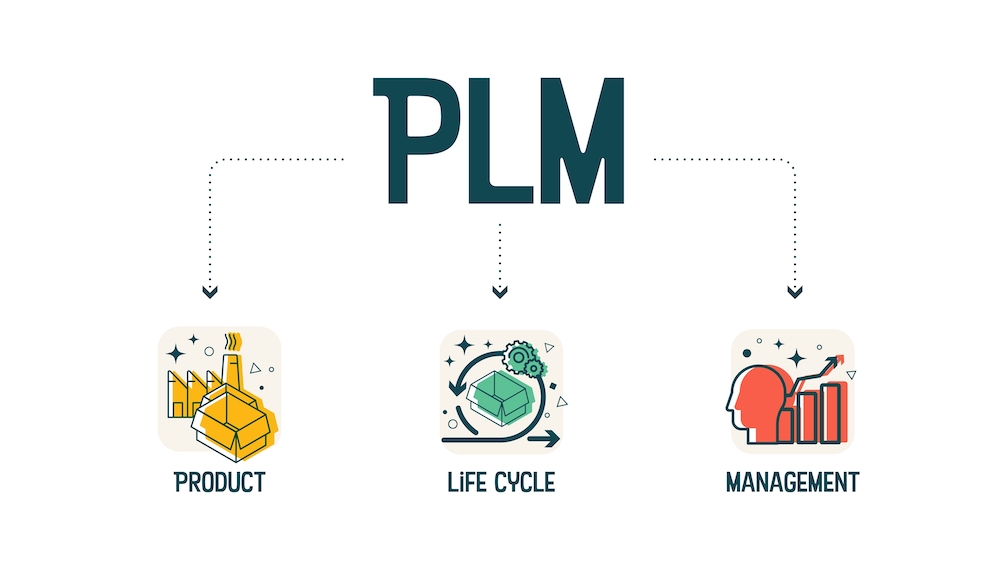

PLMのシステムとは

「PLM(Product Lifecycle Management)」とは、製品の企画から廃棄に至るまでのライフサイクル情報を一元管理するシステムのことで、「製品ライフサイクル管理システム」とも呼ばれています。PLMは製造業向けの情報管理システムとして開発・提供されており、設計データや仕様書・指示書、販売のための購買・取引情報など、製品ライフサイクルに関する情報を総合的に管理・共有することが可能です。

PLMによる情報管理の一括化を導入することで、製造プロセスにおける情報管理の一括化と、それに伴う業務効率化・品質向上・コスト削減といった様々なメリットが得られます。

なお、PLMについて深く理解したい方は、こちらの記事を参照してみてください。

PDMとの違い

PLMと同様の製品管理システムに「PDM(Products Data Management)」があります。両者ともよく似ていますが、PDMは設計から開発までのプロセスを対象とした情報管理システムですが、PLMシステムは製品の企画段階から設計・製造・販売・保守・廃棄までの全プロセスを管理対象としています。

PLMシステムの機能

PLMシステムの主な機能は次のとおりです。

- 世代管理機能

- 権限管理機能

- 比較管理機能

- 一元管理機能

- BOM管理機能

- 検索機能

それぞれ詳しく解説しましょう。

世代管理機能

PLMの世代管理機能では、製品開発に関わる重要なデータのバックアップを行います。

PLMは、オンラインでシステムを稼働しているため、基本的にインターネットが必要不可欠です。しかし、災害や通信障害でシステムが使えなくなったときに重要なデータを失う可能性があります。

世代管理機能では、複数の拠点でバックアップしたデータを管理できるため、万が一の事態に備えて復元が可能です。データ管理の拠点が限定されていると、復元が難しくなる場合があります。バックアップは日単位、週単位、月単位で定期的に行うと良いでしょう。

権限管理機能

権限管理機能では、PLMで管理しているデータへのアクセス権限を制御できます。製品開発に関わる関係者や顧客に直接データを共有できるため、社外秘の情報を管理するときに便利です。

特に、国内外に事業展開している企業にとっては、データの改ざんや情報漏洩のリスクが高まるため、適切なアクセス権限が必要不可欠です。また、分散している製品データを一つのシステムで統合することで、リアルタイムで更新された情報にアクセスが可能です。

従来のデータ管理では、独自のルールで運用されているケースが多く、人に依存するデメリットがありました。PLMの導入により、必要な人に必要なデータを迅速に共有できるメリットがあります。

変更管理機能

新規の製品開発では、仕様変更や設計変更が繰り返されるため、変更内容を残す作業が発生します。従来、ExcelやWordで変更履歴を残すケースが多いですが、手作業によるミスや入力漏れが多発する要因になりがちです。また、関係者への情報共有が遅れると、業務に支障をきたす可能性があります。

PLMの変更管理機能では、リアルタイムで情報共有が可能であるため、変更が発生した場合に関係者が閲覧できる状況にできます。

変更履歴は、次世代の製品開発の参考資料として活用されるため、紙ベースで管理すると探す時間がかかります。PLMの検索機能を活用すれば、埋もれたデータを迅速に見つけられます。

一元管理機能

PLMには、PDMと呼ばれる情報を一元管理できる機能が備えられています。具体的には、CADデータやBOMデータなど製品開発に必要な情報を一つのシステムで管理できます。

データを一元管理することで、設計部門以外の部門への情報共有や他のシステムとの連携が円滑になります。結果的に業務の効率化が実現できるため、無駄な時間とコストの削減により、企業全体の利益向上に貢献できます。

多くの企業では、複数のCADソフトを使用しているケースがありますが、部門ごとにデータの管理方法が異なります。

PLMを導入することで、分散されたルールを社内の共通ルールとして統一が可能です。高品質な製品を開発するためには、他部門との綿密な連携が求められるため、情報の一元管理は大きなメリットをもたらすでしょう。

BOM管理機能

PLMのBOM管理機能は、製品開発に欠かせないBOMデータを常に最新の状態でシステムのユーザーに提供できます。

機能を活用することで、製品開発のプロセスに必要な事前計画と製品定義の参考資料として使えます。PLMのユーザーは、BOM管理機能に登録されている製品定義を確認しながら業務を進められます。

また、BOMデータは、企業の情報システムとの連携が可能なので、高い費用対効果を得られます。PLMで管理されたBOMデータは、世界中で共有できたり、再利用できたりします。

さらに、製品定義の一部分を切り取って、一つのBOMデータに変換できる機能を使用すると構成の確認に役立つでしょう。

検索機能

PLMの検索機能では、一つのキーワードで迅速に参照したいデータを見つけられます。

PLMの種類によっては、データの内容に記載されている文言で検索できたり、プロパティ情報をもとに検索したりすることが可能です。特に製品数と情報量の規模が大きい企業にとっては、検索機能の使いやすさが業務効率を左右する要因になります。

また、複数の製品に共通で使用されている部品がある場合は、元ファイルを参照できるようにシステム設計の変更も可能です。参照元のデータを更新した際は、参照先のデータに自動で反映されるため、作業工程を短縮できます。複数のPLMで迷ったときは、検索機能の使いやすさで選ぶと良いでしょう。

PLMのシステム15社を比較

PLMのシステムを開発している主な会社と、そのPLMシステムは次の15種類です。それぞれPLMの特徴を比較表で詳しく紹介しましょう。

| PLMシステム名 | 会社名 | 各PLMシステムの特徴 |

| Windchill | PTC社 |

|

| COLMINA 設計情報管理 部品表 | 富士通株式会社 |

|

| Obbligato III R4.3 | 日本電気株式会社 |

|

| Aras Innovator | Aras Corporation |

|

| OpenPDM 核 | 株式会社コア |

|

| Oracle Fusion Cloud PLM | 日本オラクル株式会社 |

|

| 3DEXPERIENCEプラットフォーム | ダッソー・システムズ株式会社 |

|

| Teamcenter | シーメンス社 |

|

| ENOVIA | ダッソー・システムズ株式会社 |

|

| ものづくリンク | 株式会社JSOL |

|

| mcframe PLM | ビジネスエンジニアリング株式会社 |

|

| SAP PLMソリューション | SAPジャパン株式会社 |

|

| MasterControl | マスターコントロール株式会社 |

|

| DELMIA Apriso | コベルコシステム株式会社 |

|

| Visual BOM | 株式会社図研 |

|

簡単にそれぞれのPLMシステムの特徴を書きましたが、気になる人は下記の詳しい解説も参考にしてください。

1.PTC社「Windchill」

PTC社が提供している「Windchill」は、品質重視のプロセスとデータにもとづいた製品開発の特長を備えています。

近年の製造業において、常にリアルタイムの情報共有やデータの可視化が求められています。グローバル展開を行う企業は、分散された拠点のチームとの連携に「Windchill」が役立ちます。製品開発で重要なワークフローやBOMデータ、CADデータなどを一元管理するPDMにより、作業時間の短縮を実現しています。

さらに、CADデータを登録するとBOMが自動的に作成されるため、BOMの見直しにかかる時間や手作業によるミスを削減します。システムが一元化されていない場合は、変更した旨を関係者に連絡しなければなりません。「Windchill」は、人に依存しない情報管理に便利です。

2.富士通株式会社「COLMINA 設計情報管理 部品表」

富士通株式会社が提供する「COLMINA 設計情報管理 部品表」は、ワークフローやセキュリティなどを技術情報の中心として、各システムから利用できる仕組みが用意されています。

BOMデータを中心に、文書管理やプロジェクト管理に必要なシステムを利用できます。また、量産に必要な標準BOMと個別受注で必要な受注BOMにわけて管理が可能です。

BOMの編集は、通常のアプリケーションと同様に簡単な操作で作業を進められます。さらに、外部委託による開発や生産準備に必要な工程管理を支援しています。

製品に関連する技術文書をデジタル管理ができるため、紙ベースの管理が不要になります。製品構成の員数にもとづいた金額の単位は、「円」「ドル」「元」に設定できることも特徴の一つです。

3.日本電気株式会社「Obbligato III R4.3」

日本電気株式会社(NEC)の「Obbligato III R4.3」は、製品ライフサイクルの管理を支援するPLMです。主に設計図面やBOMの管理機能にもとづいて、文書管理からコスト管理が容易になります。

「Obbligato III R4.3」の特徴は、製品開発のプロセスを通したコストの最適化を実現できる点です。企画段階から部材の原価管理を行い、為替レートや構成部品の原価シミュレーションが可能です。

また、情報の一元管理機能により、顧客や市場のニーズの変化に迅速な対応で市場への投入時間を短縮します。NEC独自のIT技術と融合することで、市場ニーズを予測した製品企画の支援や部品の需要予測、製造ラインの改善の実現に成功しています。

さらに、経験豊富な技術者の操作履歴をAIに学習させて可視化できるため、経験の浅い技術者による品質低下の防止が期待できます。

4.Aras Corporation「Aras Innovator」

Aras Corporationが提供する「Aras Innovator」は、社内の既存システムの置き換えを不要とするPLMです。

「Aras Innovator」では、製品の企画からアフターサービスまでの製品ライフサイクルに関わるデータを一元管理できます。過去のデータを次の製品開発で再利用できるため、トラブルを未然防止するメンテナンスの実施を実現します。製造業で管理されているデータは、企業の資産になります。

また、「Aras Innovator」では、使用人数に応じたサブスクリプションを契約できることも特徴の一つです。「Aras Innovator」による適切な情報管理を行うことで、高品質の製品開発に役立つでしょう。

5.株式会社コア「OpenPDM 核」

株式会社コアの「OpenPDM 核」は、普段から業務でExcelを使う人にとっては直観的に利用できるPLMです。

「OpenPDM 核」では、Excelの基本的な機能と同様に使いやすいインターフェースを採用しています。特に、PLMの導入に対して難易度が高いイメージを持つ企業におすすめです。ストレスのない操作が可能なので、特別な知識を必要としません。

また、設計業務に必要な機能を備えているため、カスタマイズすることなく、最低限の初期設定だけで運用を始められます。さらに、膨大な情報量から必要なデータを簡単に取得できるシンプルなテーブル構造を活用すると、業務の効率化に役立ちます。

6.日本オラクル株式会社「Oracle Fusion Cloud PLM」

日本オラクル株式会社が提供する「Oracle Fusion Cloud PLM」では、製品開発に必要なデータと業務プロセスをコラボレーションすることで、市場投入までの有益なアイデアを得られます。

従来の製品開発では、図面やBOMを紙ベースで管理しているため、他部門を横断する仕組みの構築が困難です。しかし、「Oracle Fusion Cloud PLM」では、他のシステムとの連携が可能になるため、迅速で効率的な業務プロセスを実現できます。

設計チームとの円滑な業務連携により、成果物に対するフィードバックの取得が早くなります。結果的に後戻りのない業務ができるため、時間とコストの削減につながります。

他にも、変化する国際基準に対応できる機能を活用することで、製品のコンプライアンスに準拠した製品開発が可能になります。

7.ダッソー・システムズ株式会社「3DEXPERIENCEプラットフォーム」

ダッソー・システムズ株式会社の「3DEXPERIENCEプラットフォーム」は、マーケティングや販売、エンジニアリングで生じる課題を迅速に解決できる機能が備えられています。操作がしやすい一つの画面で、製品開発に必要な機能をクラウドで利用できます。

また、アップデートされたCADデータやBOMデータをリアルタイムで共有を行うことで、チーム全体に最新の情報を提供できます。特にCATIAとの連携を得意としているため、自動車メーカーにおけるPLMの導入におすすめです。

さらに、システム上で誰にでも閲覧できるダッシュボードを作成すると、経営陣や顧客、チームとの連携が容易になります。

8.キヤノンITソリューションズ株式会社「Teamcenter」

キヤノンITソリューションズ株式会社が提供している「Teamcenter」では、高度化された管理機能によるチームワークの強化や業務の効率化に役立ちます。「Teamcenter」の導入には、カスタマイズやトレーニングが不要なので、すぐに運用を開始できます。企業の知的資産を1つのシステムで管理することで、利益を生み出す活動で製品価値を高められます。

企画の段階で、標準規格を満たした製品のコンプライアンスを確立できます。また、ハードウェアとソフトウェアの両方からデータを結合することで、製品の品質を保ちます。さらに、製品ライフサイクルの業務プロセスにおいて、市場投入までの時間短縮とニーズに沿った製品開発を実現します。

9.ダッソー・システムズ株式会社「ENOVIA」

ダッソー・システムズ株式会社が提供する「ENOVIA」は、世界中の企業における戦略を組み込んだPLMです。設計の範囲にとどまらず、企画から販売終了までの製品ライフサイクルの管理が可能です。

また、導入実績のある機能と活用実績にもとづいて開発されたアプリケーションを組み合わせて業務の効率化を実現します。自社の導入目的と規模に応じて、短期間で段階的なシステム構築ができます。

ファイル形式にかかわらず、あらゆるデータの一元管理が可能なので、業務のデジタル化に貢献します。チームメンバーの業務進捗や納品状況を簡単に可視化できるため、必要なサポートが明確になります。

10.株式会社JSOL「ものづくリンク」

株式会社JSOLの「ものづくリンク」では、社内の各部門が管理する技術情報をBOMデータと統合して一元管理が可能です。データを統合することで、部門同士の連携や生産性の向上を実現します。

また、従来の紙ベースで管理していた大量の文書をペーパーレス化できるため、参照したいデータへのアクセスが容易になります。さらに、常に最新の業務状況を把握できるため、プロジェクトの工程管理の可視化に役立ちます。

見積管理機能を追加すると、部材調達の供給元との連携強化が可能になるため、二重入力を回避できます。「ものづくリンク」は、国内外でも利用できるため、グローバル展開を行う企業におすすめです。

11.ビジネスエンジニアリング株式会社「mcframe PLM」

ビジネスエンジニアリング株式会社の「mcframe PLM」は、ビジネスにおける複雑化に対応するためのPLMです。製品開発の仕組みを最適化することで、業務プロセスの改善を行い、市場の競争力を高めます。

また、「mcframe PLM」の機能を活用すると、技術者を単純作業から解放できるため、本来すべき業務に取り組む時間を生み出します。さらに、一元管理機能にて分散された情報の統一を行うことで、迅速にデータへアクセスが容易になります。

製品開発の根幹であるBOMデータを活用しながら、製品ライフサイクルの管理に貢献します。「mcframe PLM」のインターフェースは、直観的に操作ができるため、ストレスが少ない作業が可能になります。

12.SAPジャパン株式会社「SAP PLMソリューション」

SAPジャパン株式会社が提供する「SAP PLMソリューション」では、製品開発に関わる現場の従業員から経営陣まで一つのシステムで情報管理ができます。

社内で複数存在するプロジェクトの管理を一元化できるため、業務の可視化と効率化による企業の利益向上に貢献します。新規の製品開発において、準備の段階から現場レベルの工程管理や外部との連携に至るまでのサポートが可能です。

また、業務の遅延や不良原価の削減、プロジェクトの可視化を実現します。「SAP PLMソリューション」の機能を活用すると、業務の優先順位が明確になり、進捗状況のレビューができます。結果的に後戻りのない業務が可能になるため、市場への投入時間を短縮します。

13.マスターコントロール株式会社「MasterControl」

マスターコントロール株式会社の「MasterControl」を導入することで、企業の資産となる技術情報や品質管理のデジタル化が可能になります。主に半導体や自動車、医薬品の分野に強みを持つシステムです。

「MasterControl」は、今までに世界の1,000社以上に及ぶ企業での導入実績を誇ります。また、市場や顧客のニーズに対応するために、高品質の製品を顧客に提供できる機能が備えられています。

幅広い業界における製品開発から販売終了までのライフサイクルを通じて、品質管理の最適化を実現できます。さらに、世界の主要言語に対応できるため、グローバル展開に役立つでしょう。

14.コベルコシステム株式会社「DELMIA Apriso」

コベルコシステム株式会社の「DELMIA Apriso」は、現場の進捗管理や業務のオペレーションまで管理できるPLMです。分野を問わずに、国内外の拠点で迅速な情報共有を実現できます。社内の業務を標準化しながら、市場の変化に柔軟に対応できるシステムとして役立ちます。

また、社内全体の業務改善を強化するために、業務の可視化や情報の一元管理によるパフォーマンスの向上が期待できます。紙ベースからペーパーレスの業務に移行することで、作業効率と時間短縮が可能になります。

15.株式会社図研「Visual BOM」

株式会社図研が提供する「Visual BOM」は、CADデータとBOMデータをCADソフトがない部門でも扱える特許取得技術により、部門や知識の壁をなくすPLMです。設計BOMや生産BOMを目的別に管理が可能なので、必要なときに参照したいBOMへのアクセスが容易になります。

また、BOMと関連するデータが、別のアプリケーションのファイル形式の場合は、システム上で閲覧ができます。さらに、設計の早期段階から採番済みの品目に原価情報を登録することで、高精度な見積もりが可能です。検索機能を活用すると、部品の3D形状から類似部品を見つけられるため、他の設計者が作成した図面から採用実績のある部品の再利用を促進します。

PLMシステムの選び方

PLMは決して万能なシステムではありません。会社の業務・業種・規模などに合わせて、最適なシステムを選ぶ必要があります。ここでは、倉庫管理システムの選び方について簡単に説明します。

PLMの導入目的から選ぶ

PLMは会社によってシステム要件が大きく異なるため、まずは何故PLMを導入したいのかという「目的」を明確にする必要があります。自社が抱えている情報管理の課題を洗い出し、本当にPLMの導入で解決できるかどうかを検討しましょう。そして、課題解決のために必要な機能が何なのかを整理して、最適なシステムを選び取ることが大事です。

システムの標準機能から選ぶ

PLMシステム選びの際に気をつけたいのが「標準機能」です。標準機能が充実しているシステムは便利ですが、操作が難しく却って効率が悪くなったり、逆に使用しない機能のせいで余計なコストを払う恐れもあります。また、システムの機能が多いほど操作トレーニングが必要になるため、使える人が少なく割に合わないという事態にも繋がります。管理する情報が少なかったり、業務員が少数の小規模な会社なら、寧ろ最低限の機能でまとまったシンプルなシステムの方が適しています。

最終的な利用料金から選ぶ

PLMシステムの利用料金は大体100~300万円ほどです。ただし、これはあくまでも最低限の機能のみを揃えた最小価格であり、サービス・オプション等を追加すれば料金が上乗せされます。本体価格は安くても機能が少なく、結果としてオプション追加価格でコストが嵩んでしまった、というケースも少なくありません。価格から選ぶ際は、必ず追加料金を加味してから検討するようにしましょう。

PLMシステムに関してまとめ

あらゆる業界で情報管理の改善が求められている中、PLMは必要不可欠と言っても過言ではないシステムです。特に製造業はその性質上から情報量が多く、PLMによる一元管理システムは業務全体の効率化にも繋がるため、煩瑣な情報管理で悩んでいるのであれば導入を推奨します。