こんにちは。

3Dプリンター専門店『Fabmart(ファブマート)』のショップ店員です!

今回は、今さら聞けないシリーズと題して、3Dプリンターの主力とも言える造形方法「FDM」についてお話しします。

「Raise3D新商品発表会」でも「なぜFDMなのか」というトピックで説明がありました。

3Dプリンターには大きく7つの造形方法があります。

その中でFDM法がウケている理由って何でしょうか?

まとめてみました!

FDM (熱溶解積層方式) ってなに?

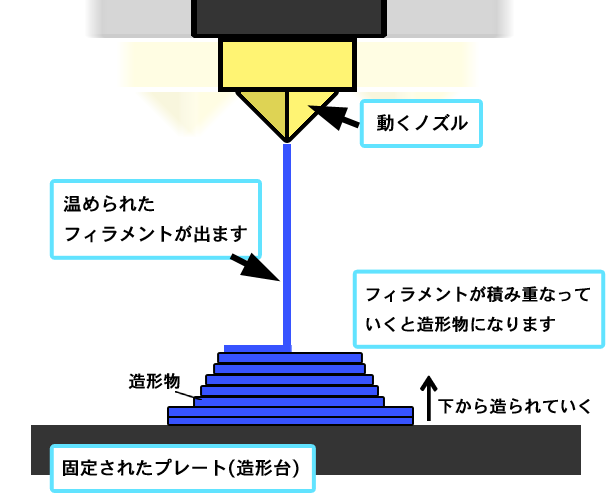

「FDM法」は固定したプレートに対して、動かすことができるノズルから材料を押し出すことで、立体モデルを造形していく造形方法です。

温められたフィラメント(=3Dプリントするための材料)をノズルから出して、造形物のかたちに積み重ねます。

ソフトクリームを作るイメージで考えるとわかりやすいです。

「Fused Deposition Modeling」の略称で「FDM」と呼ばれています。

他にも「熱溶解積層方式」や「材料押出法」、「FFF(Fused Filament Fabrication)」とも呼ばれています。

私はいつも「FDM」と「FFF」がこんがらがってしまうんですが、結局は同じ造形方法というわけです。

一般的には、FDMと覚えておけば問題ないと思います!

なぜFDMが主流なの?

現在、低価格3DプリンターのほとんどがこのFDMです。

2009年にこの方式の基本的な特許が切れたことによって、たくさんの企業がこの方式の3Dプリンターの開発・製造に参入しました。

それから多数の低価格3Dプリンターが生まれて、現在のように普及しています。

FDMが評価されている点として、

- ランニングコストが低い → 他の方式と比べて材料が安いため

- 気軽に動かせる

- 大きい造形ができる

- 多種多様な素材

そして何より、

- 技術が進歩して精度が上がった

などがあげられます。

「Raise3D新商品発表会」で、実際に最新のFDMプリンターとその造形物をみてきましたが、そのクオリティーの高さに驚きました!

技術がどんどん進歩していることを実感!

FDMの3Dプリンターは、機種によって多種多様な素材(フィラメント)に対応しているため、プリントの用途が広いのも特徴です。

業務では試作品やサンプルづくりで活躍することが多いみたいです。

基本的にひとつのプリンターがひとつの造形物をプリントするので、現状は大量生産に不向きです。

企業によっては3Dプリンターを何台も稼働させているところもあるようですね。

と言っても、造形スピードはどんどん上がってきています。

ゆくゆくは、製品を1から全部3Dプリンターで作って大量生産、なんてこともできるかもしれません。(もうやっているところもあるかも……?!)

こういった将来性や、何より低価格で始めやすいという点があって、数ある造形方法の中で一番FDMがウケています。

取り入れようとしている法人様が増えているのも納得です。

FabmartがイチオシしているFDM法の3Dプリンター

FDMがどんなものか分かったところで、3Dプリンター専門店「Fabmart(ファブマート)」で人気の3Dプリンターをご紹介します!

家庭向けでおすすめの3Dプリンター:Adventurer3(アドベンチャー3)

| メーカー | FLASHFORGE |

| 価格 | ¥49,500(税込) |

| 造形サイズ | 150×150×150 mm |

| 積層ピッチ | 0.05mm~0.4mm |

| 対応材料 | PLA / ABS |

「Adventurer(アドベンチャー3)」は、5万円以下で購入が可能なFDMの3Dプリンターです。

手頃な価格設定でありながら、フィラメント検出機能や遠隔カメラを搭載した、コストパフォーマンスに優れた機種です。

ノズルはワンプッシュで取り外し可能なので、もしフィラメントがノズルに詰まってしまったとしても簡単に自力でメンテナンスすることができます。

また、保証期間が1年間で、分からない点が生じた際もメーカーに問い合わせればサポートしてくれます。初心者でも安心して使うことのできる3Dプリンターと言えるでしょう。

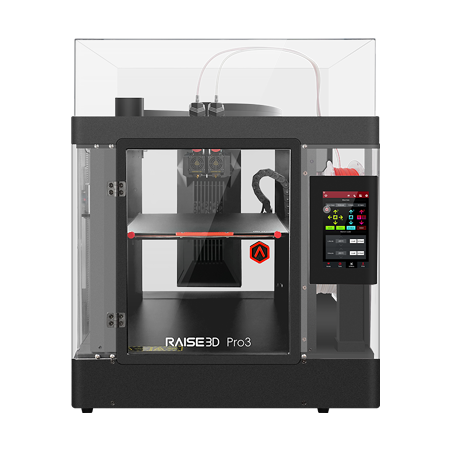

業務向けでおすすめの3Dプリンター:Raise3D Pro3

| メーカー | Raise3D |

| 価格 | ¥902,000(税込) |

| 造形サイズ | 300×300×300 mm |

| 積層ピッチ | 0.01mm〜0.65mm |

| 対応材料 | T-PLA / T-ABS / PETG / PTG / Polyflex / カーボン / 木質 / など |

「Raise3D Pro3」は、Raise3D Proシリーズの最新モデルとなる3Dプリンターです。

これまでのシリーズ製品の良さはそのままに、新型エクストルーダーの採用やワンタッチで着脱できるカートリッジ式ホットエンドを採用したことで、従来品よりも操作性が向上しています。

異なる色のフィラメントを用いた2色のプリントや、水溶性フィラメントを使ってサポート部をプリントするといった、デュアルヘッドならではの3Dプリントを行うこともできます。

より大型の造形物を作りたい場合は、同シリーズの「Raise3D Pro3 Plus」がおすすめです。

合わせて覚えたい3Dプリンター知識

①積層ピッチ

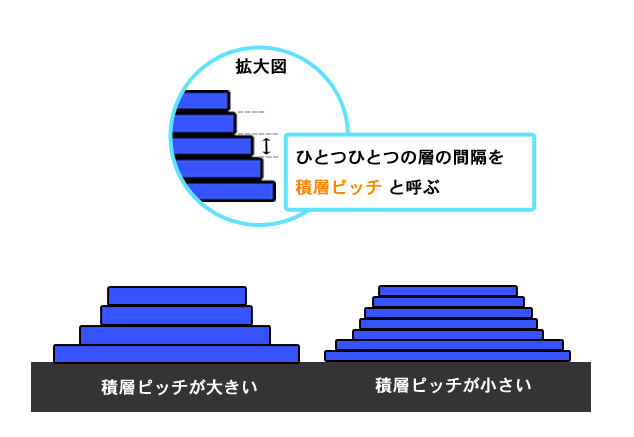

3Dプリンターを使用・購入する際によく聞く言葉が「積層ピッチ」です。

とくにFDMは、熱溶解”積層”方式と呼ばれるほどなので、より身近な言葉といえます。

積層ピッチとは、積み重なったフィラメント層の間隔のことです。

積層ピッチが小さいほど、造形物の密度が高くなり、強度が増して、なめらかな表面になります。

とはいえ、精度=積層ピッチとは言えません。

造形できるものの精度には、その他のさまざまな条件も関わるためです。

この詳細は「3Dプリンターの選び方」で紹介しています。

積層ピッチが小さいほど作業が細かくなるため、造形に時間がかかります。

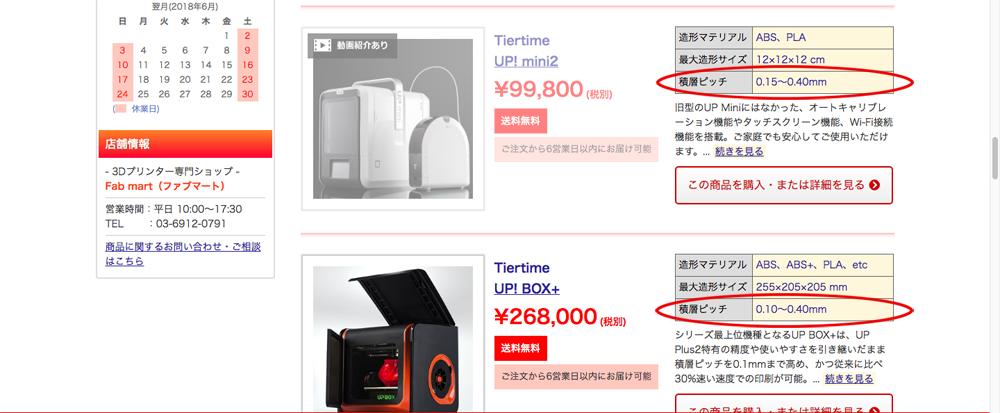

積層ピッチの大きさは、3Dプリンターの機種によって異なります。

3Dプリンター専門店の「Fabmart(ファブマート)」では商品一覧に「積層ピッチ」の説明書きをしているので、詳細ページに行かなくても比較ができます。

②サポート材

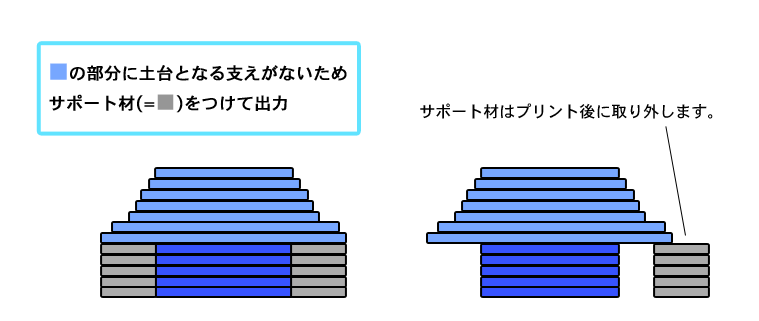

サポート材は、積層することがむずかしい部分を造形するときに、立体モデル以外に造形した仮の形状のことを指します。

ある高さから突然現れる形状では、仮の土台としてサポート材(サポート部分)が必要になります。

落下や変形を防ぐために設けられることもあります。

どの部分にサポート材が必要になるのかは、3Dプリンターに付属するソフトウェアなどが自動的に判断し、追加をしてくれます。

ソフトウェアの機能によって、この判断の良し悪しも変わってきます。

プリント後にサポート材は取り外します。

サポート材の取り外しやすさなどは機種によって異なるため、3Dプリンターを購入するときに気にしておきたい点です。

サポート材を異なる素材(例えば水溶性の素材など)で出力すれば、サポート材のみを溶かすなどして取り除くことができるため、作業時間の短縮ができます。

ただしFDMでは、デュアルヘッド式(ヘッドが2つあるタイプ)など一部のプリンターのみで可能な方法です。

3Dプリンターを購入するなら

Fabmart(ファブマート)では、さまざまなメーカーのFDM法3Dプリンターを取り揃えています!

▼3Dプリンター選びにお悩み中の方はこちらも見てください!▼

コンシューマー向け3Dプリンターの約9割がFDMと聞いて驚きました。

ということは個人で3Dプリントしようと考えたら、だいたいこのFDMにお世話になるということ!

ご購入やご使用の際は、上で説明した「積層ピッチ」や「サポート材」に関する精度にも、ぜひ注目してみてください。

関連記事

-

Next

2018年6月1日

2018年6月1日ナットのモデリング