3Dモデリングやアニメーションの制作が可能なソフトウェア、「Maya」と「Blender(ブレンダー)」は、初心者からプロの人まで広く使われています。しかし、どちらを使用すればいいのかわからない人も少なくはありません。

そこで今回は、MayaとBlenderのそれぞれの特徴や違い、難易度について解説します。それぞれのメリット・デメリットを比較して紹介するので、自分に合ったソフトウェアを選べるようになるでしょう。

Mayaとは?その特徴

Maya(マヤ)とは、世界中のクリエイターの間でよく使われるAutodesk社のソフトウェアです。3Dモデリングやアニメーション制作に便利な機能が搭載されています。高品質の視覚効果技術を利用したアニメーションやゲームの制作が行われる業界で多く利用されています。

他の業界標準のソフトウェアと異なるファイル形式との互換性に優れているため、あらゆる3D制作に対応できる汎用性の高いツールです。複雑なプロジェクトとワークフローの生産性の向上に役立つプラグインとライブラリが提供されています。

Blenderとは?その特徴

Blender(ブレンダー)とは、無料でモデリングやアニメーション機能を使用できるオープンソースの3D制作ソフトウェアです。いつでも無料でダウンロードができるため、趣味で始める初心者からプロの人まで広く使われています。

Blenderでは、3Dモデリングとアニメーションをはじめ、レンダリング、Pythonを利用したスクリプトの作成、動画編集まで可能です。世界中のエンジニアチームによる開発が行われているため、最新の機能を利用し続けられます。

Blenderで制作したものは、本人に著作権が帰属するため、商用利用も可能です。

Mayaのメリット

まずは、Mayaのメリットについて解説していきましょう。

便利な機能性を備えている

Mayaには、高性能の3Dモデリング機能やアニメーション、レンダリングが搭載されており、映画からプロダクトデザインまで幅広く対応しています。高度で複雑なワークフローを効率的に進められるインターフェースが備えられています。

クリエイティブに必要な機能を一つのソフトウェアのみで使用できるため、Mayaがあれば高品質のコンテンツ制作が可能です。特に、アニメーション業界やゲーム業界では、Mayaによる制作が主流のようです。

業界標準で使用できる

Mayaは実際の制作現場で使用されており、Adobe PhotoshopやAfter Effectsなど業界標準のソフトウェアとの統合による制作が可能です。業界標準のソフトウェアとはいえ、初心者の人でも利用できるため、クリエイターを目指す人におすすめです。

また、Autodesk社では、Mayaのチュートリアルや世界中のユーザーによる大規模なコミュニティを提供しています。コミュニティでは、ホビーユーザーや教育関係者、プロのクリエイターまで利用されており、不明点の解消や情報の取得に活用できます。

使い方に関する情報量が多い

Mayaは、世界中のクリエイターが使用しているため、使い方に関する情報量も多く存在します。完全に初心者の人にとっては複雑なソフトウェアであるため、膨大な情報量があると習得に役立ちます。

Mayaでは定期的に機能のアップデートを行われており、使いこなすためには最新情報を入手する必要があります。インターネットで検索すれば、プロによるMayaの解説記事や動画が表示されるため、必要な情報をいつでも取得できるでしょう。

Mayaのデメリット

続いては、Mayaのデメリットについて解説していきましょう。

ライセンス費用が高い

Mayaのライセンス費用は、決して安くはありません(2023年3月時点)。

- 1ヶ月契約:36,300円(税込)

- 1年契約:286,000円(税込)

- 3年契約:858,000円(税込)

月契約から年間契約からプランを選択するサブスクリプションで購入するため、費用面も考慮に入れながら検討すべきです。

しかし、定期的に開発、テスト、改良が行われているため、常に最新の状態でMayaを利用できます。購入する前に30日間限定の無料体験版で機能を把握することも可能です。

初心者の人にとっては高く感じる価格かもしれませんが、機能が充実しているため、使い慣れると高品質の作品を制作できるでしょう。

なお、学生もしくは教職員の場合は通常のプランとして無料で利用できますが、学生証や教職員の証明書が必要になります。

高性能のハードウェアが必要

Mayaを快適に利用するためには、高性能のハードウェアが必要です。Mayaからアウトプットされるファイルの容量が大きいため、相応のメモリを用意しなければなりません。

作業が複雑になるとメモリの少ないハードウェアでは、処理に時間がかかったり、フリーズしたりする可能性があります。最低でも8GBのRAMとインストール用に4GBの空き容量が必要です。推奨スペックは、16GB以上とされているため、Mayaを導入する前にハードウェアの見直しが求められます。

プログラミングの知識が必要

Mayaの機能をカスタマイズする際には、プログラミングの知識が必要です。

Maya独自のMEL(Maya Embedded Language)と呼ばれる言語で反復タスクの自動化やカスタムツールの作成が可能です。他にも、C++ や Pythonを使用することで、機能の拡張や追加で独自のツールを開発できます。

たとえば、インターフェースのカスタマイズや複雑な処理の待ち時間の短縮、メニューの変更したいときに便利です。Mayaの知識に加えて、プログラミングのスキルがあれば、市場においてより価値のある人材として活躍できるでしょう。

Blenderのメリット

続いては、Blender(ブレンダー)のメリットについて解説していきましょう。

無料で利用できる

Blenderは、オープンソースソフトウェアとして開発されているため、誰でも無料で使用可能です。Blenderの開発資金は世界中から集めた寄付や助成金が利用されているため、機能を使用するにあたって課金する必要がありません。

Blenderをオープンソースにすることで、開発者は知識の共有を行い、開発プロジェクトに参加しています。ソフトウェアの開発に貢献しているユーザーのコミュニティを構築することで、アニメーションやゲーム開発など多岐に渡る機能へと向上し続けています。

動画編集ができる

Blenderでは、動画編集ができるビデオエディタが搭載されています。クリップのトリミングやカット、スプライス、タイトル、字幕、オーディオトラックの追加など基本的な編集が可能です。

他にも、色調補正やキーフレームアニメーション、合成ができる機能が含まれているため、複雑な編集作業に対応しています。

モデリング以外に簡易的な動画編集が必要な人にとっては便利な機能ですが、本格的に動画編集がしたい人にとっては少し物足りないと感じるかもしれません。

主要なOSに対応している

Blenderは、世界中で使用されている主要なOSで動作します。Windows、masOS、Linuxがあれば、問題なく使用できますが、使用できるメモリの量に注意が必要です。

たとえば、WindowsとLinuxは32ビット版と64ビット版のどちらでも利用できますが、masOSは64ビット版のみに限られています。Blenderで複雑な作業を行う場合は、32GB以上のメモリがおすすめです。

Blenderのデメリット

続いては、Blender(ブレンダー)のデメリットについて解説していきましょう。

使い慣れるまで時間がかかる

Blenderは、初心者からプロの人まで利用されているソフトウェアですが、完全に初心者の人が使いこなすまでにある程度の時間と労力が必要です。無料で利用できるソフトウェアとはいえど、定期的に機能のアップデートが行われているため、時間が経てばより複雑になります。

ただし、Blenderは世界中のユーザーによって使い方を解説している記事や動画が投稿されているため、不明点を解消できることがほとんどです。

機能に制限がある

Blenderは汎用性の高いソフトウェアですが、他の3D制作ソフトウェアと比較すると機能の制限があります。具体的には、Blender自体、業界標準の3D制作ソフトウェアとして見なされていないため、専門的で複雑な編集が必要な場合に不便を感じやすいようです。

また、外部のプラグインやスクリプトに依存していることから、機能制限や互換性の問題が生じる可能性があります。

Blenderで複雑な作業を必要とする場合は、プログラミング言語で独自のプラグインを作るのも方法の一つです。

応用するならプログラミングが必要

Blenderで欲しい機能があれば、プログラミングによってカスタマイズや拡張が可能です。基本的にBlenderを使用する際には、特にプログラミングの知識は不要ですが、機能を全般的に活用したいユーザーにとっては必要です。

Blenderでは、Python(パイソン)を使用すると動作のカスタマイズや繰り返し作業を自動化できます。Pythonの知識があれば、Blenderで独自のワークフローを作成できるため、一般的なツールでは難しい機能で制作が可能になります。

Pythonの知識は本人の付加価値になるため、学んでおくとITの分野で役立つでしょう。

MayaとBlenderのコスト比較

MayaとBlenderは、どちらも3D制作ソフトウェアですが、コストが異なります。

Mayaは、Autodesk社の公式サイトからサブスクリプションの購入が必要です。Mayaの料金プランは、以下のとおりです。

Mayaの料金

| 契約期間 | 料金(税込) |

| 1ヶ月契約 | 36,300円 |

| 1年契約 | 28,6000円 |

| 3年契約 | 858,000円 |

Blenderと比較すると、当然ながら高いコストがかかるため、購入する際には経済的な余裕を踏まえて検討すべきです。

少しでも安く購入したい場合は、1ヶ月契約よりも1年契約もしくは3年契約がお得です。もし、Mayaの機能に対して不満を感じた場合は、1年契約、3年契約のユーザーに限り、全額返金保証がついています。

また、Mayaを購入する前に30日間無料の体験版をOSにインストールができるため、機能を十分に知ったうえで購入が可能です。

さらに、先ほども触れたように、学生もしくは教職員の人は、Mayaの正規プランを無料で利用できます。なお、Mayaを無料で利用するためには、学生・教職員であることを証明する書類の提出が必要です。

Blenderの料金

一方で、Blenderは無料のソフトウェアであるため、追加コストは不要で使用できます。Blender公式サイトからいつでもインストールができるうえ、Mayaに匹敵する機能を備えているため、基本的な機能で3D制作がしたい人におすすめです。

しかし、Mayaには、Blenderにはない特殊な機能や他のソフトウェアとの連携機能があるため、大規模なプロジェクトで利用するならMayaの方が使いやすいでしょう。

MayaとBlenderの選び方

続いては、MayaとBlenderの選び方について解説していきます。どちらを選べば良いのかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

仕事と趣味で使い分ける

MayaとBlenderはどちらも便利な機能が搭載されていますが、必要に応じて使い分けると良いでしょう。

たとえば、仕事用として利用する場合はMayaがおすすめです。Mayaは制作現場でよく使用されているソフトウェアであるため、業界標準の機能を全般的に活用できます。映画やテレビ、ゲーム業界のプロに好まれる傾向が高く、他の業界で利用されているソフトウェアとの連携機能も使えます。

一方で、Blenderは3D制作に必要な基本機能が用意されていることと、使いやすさとコスト面から、趣味で利用すると良いでしょう。無料のソフトウェアとはいえ、高度な3Dモデリングからアニメーション、レンダリングまで可能なので、コストをかけずに遊びで使いたい人に向いています。

MayaとBlenderで迷った際には、使う目的で選ぶべきです。特定の業界で働きたい人はMaya、個人的な趣味で使うならBlenderが推奨されています。

コストで選ぶ

MayaとBlenderをコストで選ぶなら、多くの人はなるべく負担をかけたくないと考え、Blenderを選ぶでしょう。趣味で使う程度であれば、無料のBlenderのみで良いでしょう。

しかし、コストが安いということは、欲しい機能がすべてあるわけではありません。

MayaとBlenderは似たようなソフトウェアですが、使える機能は異なるため、実際に体験版で使いながら比較すべきです。

映画業界やゲーム業界では、Mayaの使用経験がある人を優遇する傾向が多いため、仕事で3D制作に関わりたい人にとってはスキルアップのための投資になります。作りたい作品のレベルによって必要な機能も異なるため、コスト以外にも注目してみましょう。

やりたいことで選ぶ

MayaとBlenderのどちらかを選ぶ場合は、最終的にやりたいことで決めると良いでしょう。

3DCGを使用したエンターテイメント業界でプロとして活躍したい人は、業界標準のステータスからMayaを選ぶべきです。他社の専門的なソフトウェアやゲームエンジンとの連携には必要不可欠です。

一方で、個人的に3D制作のスキルを学んだり、趣味で使ったりする人は、圧倒的な情報量とコスト面からBlender一択です。最近では、ユーザーによる使い方の解説が動画として投稿されているため、動画の内容を見ながら機能を比較してみましょう。

Mayaのインストール手順

実際にMayaを使用する場合は、自分のOSにインストールが必要になります。今回は、Mayaの30日間無料体験版のインストール手順を解説します。

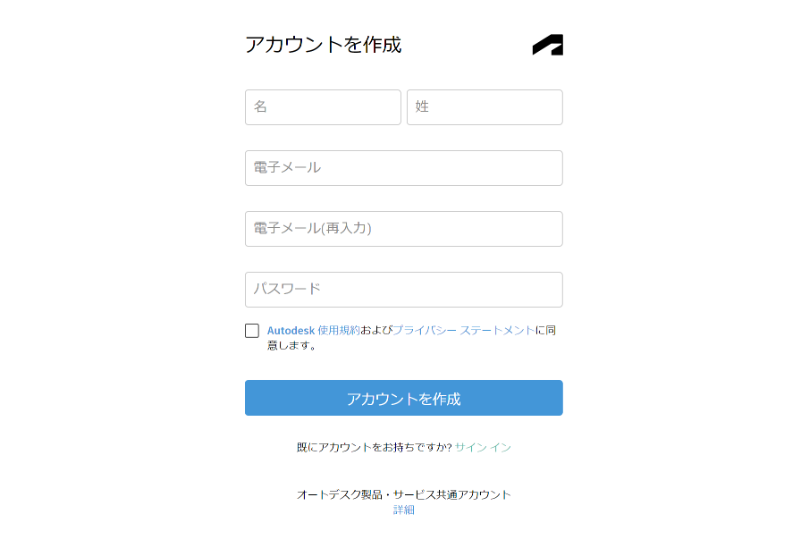

手順1:Autodesk公式サイトでアカウントを作成する

Mayaを自分のOSにインストールを行う場合は、最初にAutodesk社の公式サイトでアカウントの登録が必要になります。画面右上の「サインイン」をクリックすると、アカウントの作成を行うフォームが表示されます。

それぞれの項目に必要事項を入力しアカウント作成を行うと、登録したメールアドレスにAutodesk社から確認のメールが届きます。メールが届いたら、添付されている本人確認用のリンクを開きましょう。

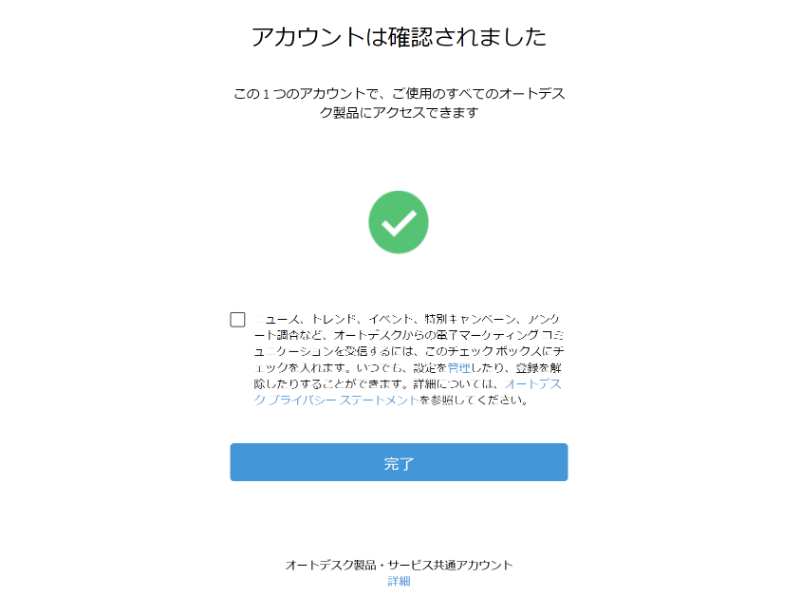

リンクを開くとアカウントの確認が完了したことになるので、記載内容を確認したら「完了」をクリックします。

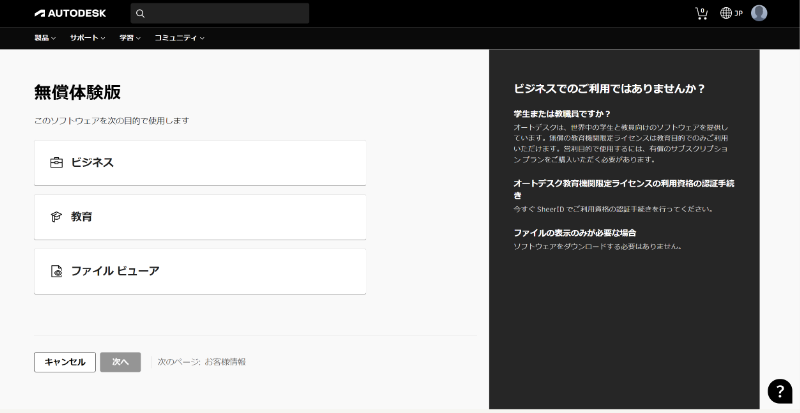

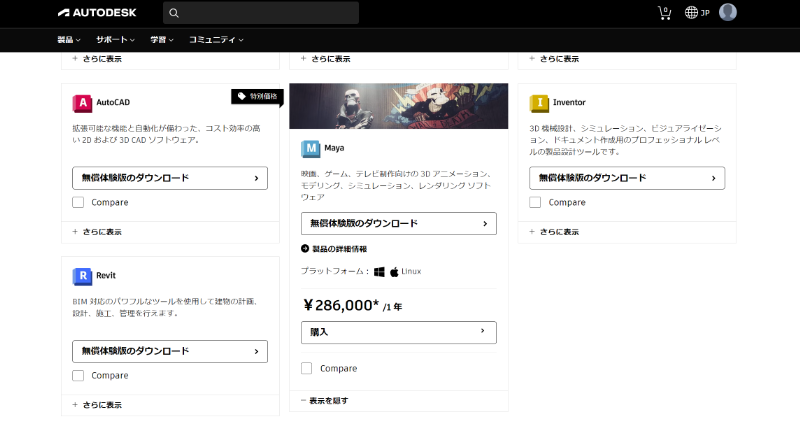

Autodeskの公式サイトからログインを行い、Mayaの無償体験版のページを開くと、使用目的を選択する画面になります。通常の仕事や趣味で利用したい人は「ビジネス」、学生・教職員の人は「教育」、Mayaのファイル表示が必要な人は「ファイルビューア」を選択します。「ファイルビューア」のみインストールが不要です。

先に進むと、個人情報の登録が必要になります。一つの電話番号につき、無償体験版は一度きりのみです。一つの電話番号では、複数のアカウント作成が不可能なので注意しましょう。必要事項の入力が完了したらダウンロードを行います。

手順2:ダウンロードとインストールを行う

Autodesk社では、Mayaに限らず他のソフトウェアも期間限定で無償体験版を利用できます。今回は、Mayaの無償体験版のダウンロードを行います。

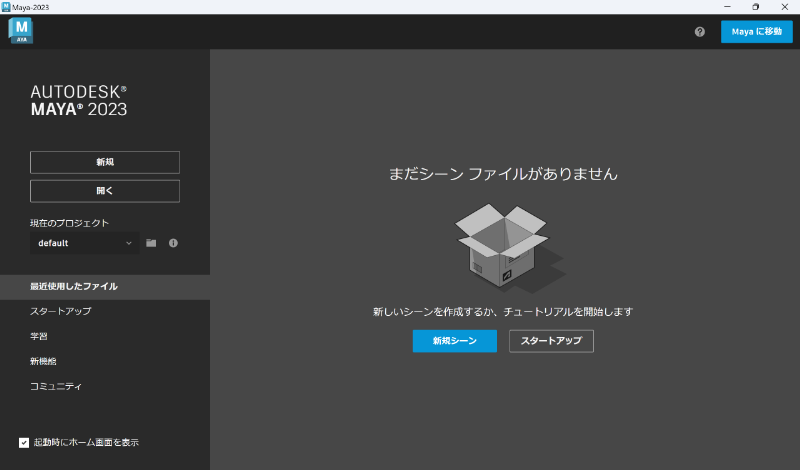

手順3:Mayaを起動する

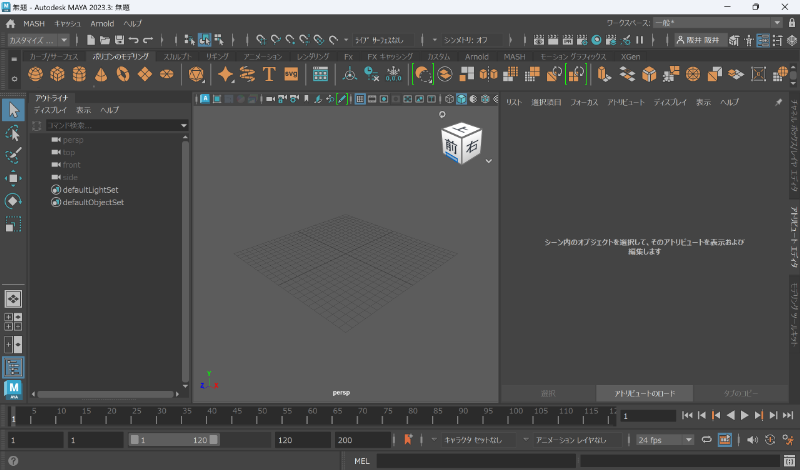

ダウンロードが完了すると、デスクトップにMayaのアイコンが表示されるため、ダブルクリックで起動します。Mayaを起動すると、画面右上の「Mayaに移動」をクリックします。

Mayaのワークスペースが表示されたらインストールは完了です。インストールを行った日から30日間は無料で使えるため、さまざまな機能を試してみましょう。

Blenderのインストール手順

続いては、WindowsにBlender(ブレンダー)をインストールする手順を紹介していきましょう。

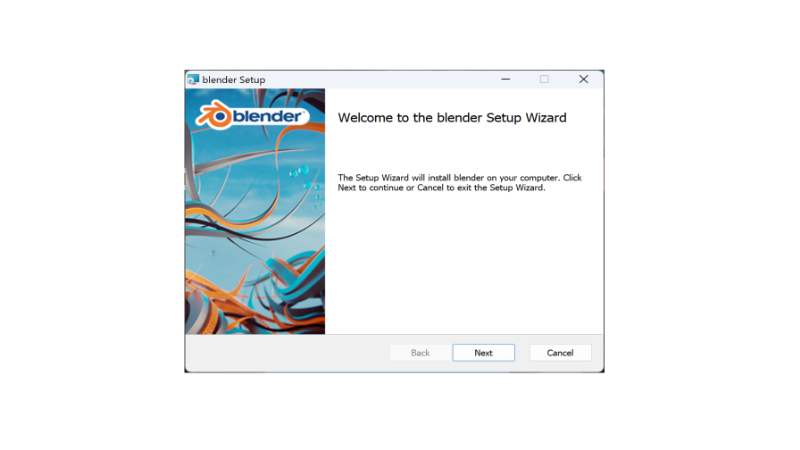

まずBlenderのサイトに行き、ご自身オペレーティングシステム用の最新バージョンのBlenderをダウンロードします。ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストールウィザードを起動します。その後、使用許諾契約書を読み、同意します。

そして、インストールの種類を選択します。この際に、「Typical」または「Custom」を選択します。

- Typical:デフォルトの設定でBlenderをインストールします。

- Custom:インストールするコンポーネントとインストールする場所を選択できます。インストールパスを選択するか、デフォルトを受け入れます。

ショートカットやファイルの関連付けなど、追加でインストールしたいコンポーネントがあれば選択します。インストールをクリックしてインストール処理を開始します。そしたら、インストールが完了するのを待ちます。

インストールが完了したらBlenderを起動し、ソフトウェアの使用を開始します。

注:これらの手順は、インストールするBlenderのバージョンや使用しているオペレーティングシステムによって異なる場合があります。インストールプロセス中にBlenderが提供する指示に従うことをおすすめします。

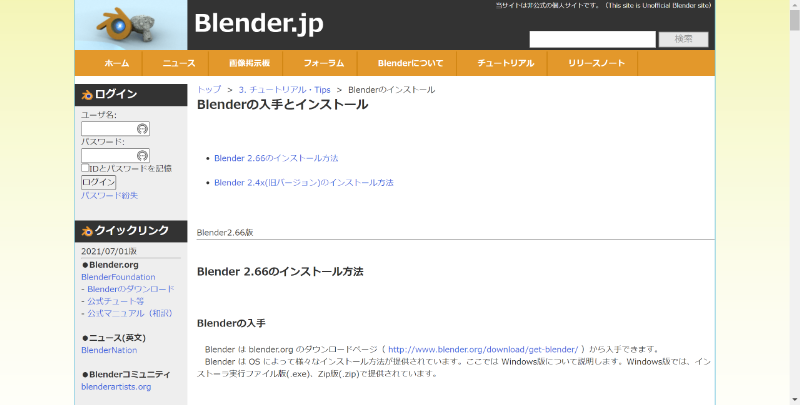

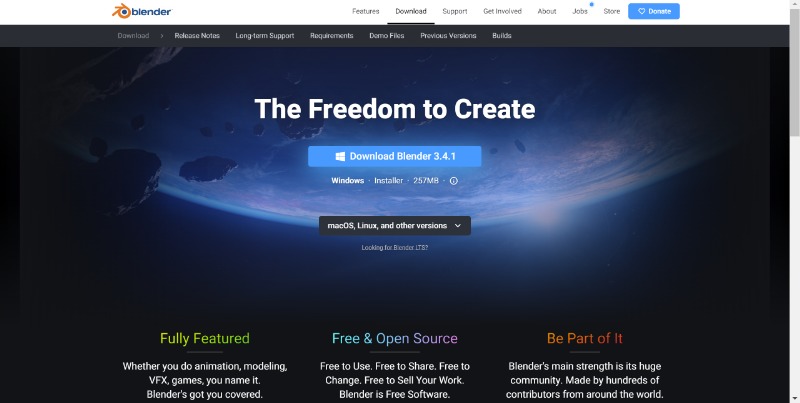

手順1:Blender公式サイトでダウンロードを行う

Blenderのインストール方法は、Mayaと比べるとシンプルです。アカウントの登録不要でインストールが可能です。

最初に、Blenderのダウンロードページを開きましょう。

ダウンロードページを開いたら自分のOSを選択します。選択できたらダウンロードを開始しましょう。

手順2:インストールを行う

ダウンロードが開始されると、セットアップを行うポップアップが表示されます。手順に従って次に進めると、5~10分程度でインストールが完了します。

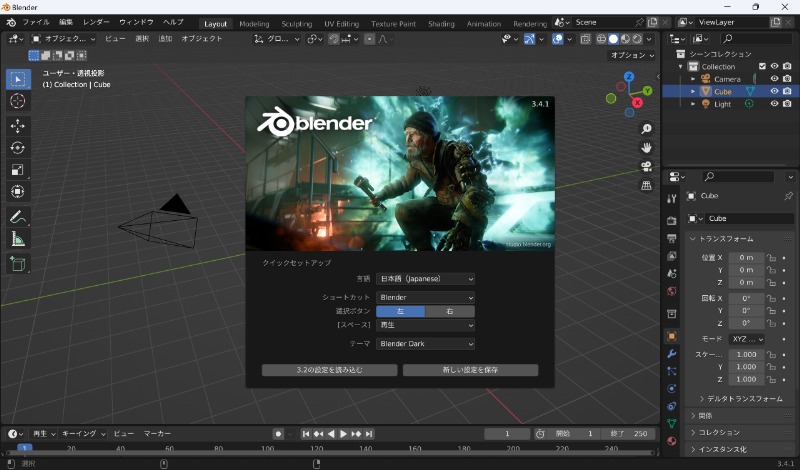

手順3:Blenderを起動する

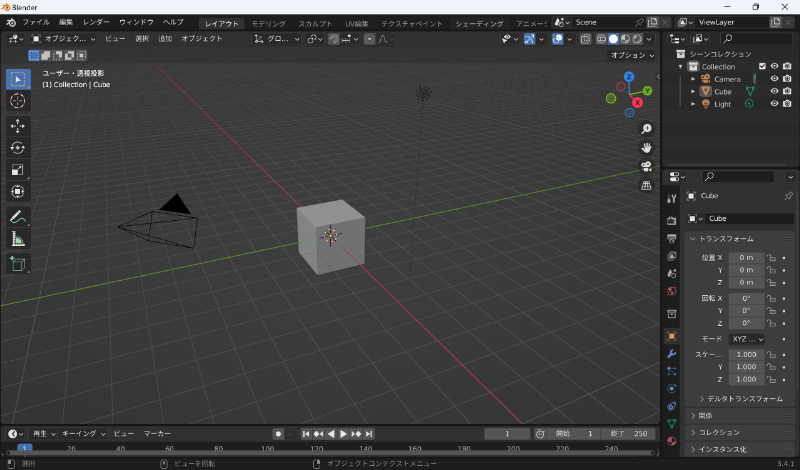

Blenderのインストールが完了すると、デスクトップにアイコンが追加されます。Blenderのアイコンをダブルクリックすると、言語設定やインターフェースのテーマを選択するポップアップが表示されます。使いやすいように設定できたら「新しい設定を保存」をクリックして反映させましょう。

Blenderのワークスペースが表示されたら、インストールが完了です。Blenderは永久的に無料で利用できるため、期限を気にせずにさまざまな機能を試してみましょう。

まとめ

MayaとBlenderの特徴やメリット・デメリットについて解説しました。MayaとBlenderは、それぞれ次のような人に向いています。

| Maya | Blender |

|

|

これからMayaとBlenderを使いたい人は、コスト以外にも機能を把握してから使うと良いでしょう。また、使う目的や作りたい作品のレベルを明確にしておくと選びやすくなります。