PLMの導入を検討しているときに、具体的な手順がどのようになるのかを知りたいと思うことも多いでしょう。

近年ではソフトウェアを利用できるようになり、PLMの導入が簡単になっています。

この記事ではPLMの導入方法について詳しく紹介します。

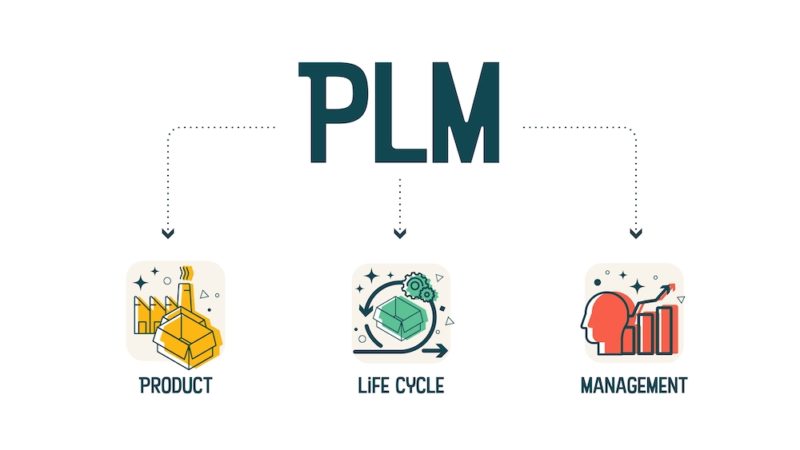

PLMとは

PLM(Product Lifecycle Management)とは製品が生まれてからまた新しい製品が生まれてくるサイクルにかかわるすべてのプロセスを統合的に管理することです。

PLMはプロダクトライフサイクル管理や製品ライフサイクル管理と日本語では呼ばれています。製品は企画することから始まり、具体的な設計と資材の調達や生産ラインの構築を経て製造されます。

そして、製品は販売されてカスタマーの手に届くか、保管期限を過ぎたり、熟れなかったりして廃棄することになるのが一般的です。そして、企業では新しい製品の開発計画を立てて、過去の成功や失敗や市場動向を加味しながら新しい製品企画を打ち立てます。このような製品の「生まれてから死ぬまで」のすべての情報を一元管理して共有するのがPLMです。

PLMについて詳しく知りたい人は下記記事を参考にしてください。

PLMの目的

PLMの目的は製品単位での情報を総合的に管理することで、企業活動の質の向上やコストの削減を図るのが目的です。

企画や設計の段階のデータだけでなく、調達や生産プロセスのデータ、さらには保守などのカスタマーの手に渡ってからの作業記録やフィードバックの情報も一元的に管理します。

生産コストがかかっている場合に設計を見直す、保守対応が多いことから欠陥点を探って改善する、カスタマーのフィードバックから新製品の企画をするといったデータの活用方法があります。

各部署で情報がまとめられていても情報共有が十分ではないケースも少なくありません。

PLMによって全体で必要な情報を共有できる体制を整えると、個々の製品レベルで生産の継続や停止などの判断を的確なタイミングで下せるようになります。

PDMはPLMの一部

製品製造の現場ではPDMも重要視されています。PDM(Product Data Management)はプロダクトデータ管理、製品データ管理と呼ばれていて、個々の製品の仕様などの基本情報のみを管理することです。

製品の企画や設計・開発に関連する情報を一元管理する仕組みになっていて、PDMに基づいて製造や調達が実施されます。販売や営業の際に用いる基本資料としてもPDMが参照されるのが一般的です。

つまり、PDMはPLMの一部で、さらに製造から販売・廃棄に至るライフサイクルを統合的に管理するのがPLMの特徴です。

PLMの2つの導入方法

PLMを導入するには2通りの方法があります。

今までは紙媒体で管理されている書類をデータ化して共有するアナログな方法が主流となっていました。

アナログな方法なら、一部しかデジタイゼーションされていない状況からPLMにかかわる情報をすべてデータ化することでPLMを導入することができます。

一方、近年の導入事例で増えているのはPLMソフトを導入する方法です。

PLMソフトでは関連情報を一元管理できるシステムとして整えられていて、カスタマイズによって現場に合わせた仕様にできるのが特徴です。

ここではアナログな導入方法とPLMソフトを導入する2つの手順を詳しく紹介するので比較してみてください。

デジタイゼーションによるアナログな導入方法

デジタイゼーションによってPLMを実施できるようにするには以下の手順で作業を進めていくのが一般的です。全体を見るとステップ数は少ないですが、個々のステップでの作業量が多いので注意しましょう。

1.データ管理・共有の基本骨子を策定する

最初に企画や設計、生産や販売などに関連する部署の間でどのようなデータ管理・共有の仕組みにするかを協議します。各部署が持っている情報をデジタル化しただけではデータを活用するのが容易ではありません。個々の製品について必要な情報をスムーズに取得できる検索性の高い共有方法を策定することが重要です。

クラウドストレージでフォルダ分けをして共有する、製品ごとにエクセル管理して自社サーバーに通し番号を付けて管理するなどといったさまざまな方法があります。アクセス権限や変更権限を設定したり、バックアップを取ったりして情報管理をする仕組みも整えることが必要です。

2.データフォーマットに合わせて情報をデジタル化する

次にデジタル化されていない書類や図庫などをデジタル化してストレージに格納していきます。各部署で使用しているソフトに合わせて適切なデータフォーマットを選ぶのが重要なポイントです。

企画では要件定義や予算、設計では部品表、調達では見積情報や購買リスト、製造では部品表や製造データなどをデジタル化します。

3.データの入力・管理・運用のルールを作成する

データ化の作業と並行して実際に現場で運用するときのルールを作成します。新しいデータが出たときの入力のタイミングや期日、全体情報の管理、運用時の注意点などについて取りまとめたマニュアルを用意するのが一般的です。

入社や退職、昇進や異動によって権限変更も必要になる可能性があるため、運用全体の管理ルールも策定する必要があります。

4.周知して運用を始める

運用ルールの策定とデータ化が完了したら社員に周知して運用を始めます。最初は使い方がわからないことが多く、現場で指導する人が必要になりがちです。ルールを熟読していなくてミスをするケースも出てくる可能性があります。

研修を実施してルールを徹底させ、できる限り現場負担を小さくする工夫をすることが重要です。

PLMソフトによる導入方法

PLMソフトを導入する方法はソフト会社に依頼して以下の手順で依頼するのが典型的です。

大半の作業をソフト会社に実施してもらうことができます。

1.ソフト会社に問い合わせをする

PLMソフトの導入ではソフト会社に問い合わせをしてヒアリングを受けます。解決したい課題や既存のデータ、希望事項などについて伝えて打ち合わせをします。ソフト会社の提供しているサービスについての説明も一通り受けることが可能です。

2.仕様と見積もりの提案を受けて契約する

打ち合わせの結果を受けて仕様と見積もりの提案を受けます。要望がある場合には修正を依頼して、必要十分な内容になったら契約しましょう。契約をしたらソフト会社が開発を進めます。その間に運用方法の打ち合わせをしてマニュアルを作成してもらうのが一般的です。

3.ソフトの導入とテストを実施する

ソフトが完成したら導入してテストを実施します。テストに使用するデータは自社データを使ってもらうことも可能です。あらかじめ依頼しておくと、テスト用のデータ以外も含めて既存データをソフトのフォーマットに合わせて変換してもらえます。

4.データを実装して運用を始める

テスト結果に問題がなかったらデータを実装して納品を受けます。必要に応じて導入時に社員向けに研修機会を設けてもらうことも可能です。社員に周知したら導入したPLMソフトによる管理の運用を開始します。

例として、SAPのPLMソフトについて調べているので、気になる方は下記記事も参考にしてください。

PLMの導入についてよくある質問

それではPLMの導入について、みんなが気になる質問をまとめてみました。

PLMの導入手順を踏まえて方法を検討しよう

PLMの導入は情報管理の方法が大きく変わるので敷居が高いと思われがちです。しかし、2つの導入方法の手順を比較するとPLMソフトの導入ならソフト会社に委託できる部分が多いので負担が少ないとわかったでしょう。

DXによる効率化を目指せるシステムでもあるので、PLM導入の際には前向きに検討してみましょう。

おすすめの高品質PLMソフトウェア

最後に、PLMにおすすめのソフトウェアを紹介します。

PTC:Windchill(ウィンチル)

Windchill(ウィンチル)とは、PTC(パラメトリック・テクノロジー・コーポレーション)社が提供する製造業の製品開発において必要な情報管理を行うシステムです。正式には「PTC Windchill」とも呼ばれています。

製品の企画から生産までのワークフローや部品表、コスト管理、品質管理ができる機能が備えられています。Windchillの導入によって、後戻りのない設計や開発が可能になるため、生産性の向上を期待できます。

Windchillには次のような機能があります。

- 製品データの一元管理機能

- CADとBOMの連携機能

- キーワード検索機能

- 文書管理機能

- 閲覧機能

- CADデータ集約機能

- 変更管理機能

- 工程管理機能

Windchillでは、製品開発に関するデータの一元管理や文書の電子化の実現による業務改善が期待できます。さらに、コストの最適化による無駄な経費の発見と削減に役立ちます。

これからPLMシステムの導入を検討されている方は、この機会にWindchillの導入を考えてみてください。