建設現場は、街の未来を創り出す活気に満ちていますが、そんな建設現場から発生する騒音や振動は、周辺住民にとって大きな悩みでもあります。

重機を使用する特定建設作業は法令で対策が義務付けられていますが、現場や重機に応じた最適な対策が見つからない事業者の方もいるでしょう。

そこで本記事では、特定建設作業での振動対策について詳しく解説します。

特定建設作業とは?

特定建設作業とは、法律で規定された基準を超える騒音や振動を発生する建設工事のことです。

クレーン、ブレーカー、くい打ち機などの重機を使用する作業が該当します。

騒音規制法・振動規制法

特定建設作業が引き起こす騒音・振動による悪影響を防ぎ、周辺住民の心身の健康と快適な暮らしを守ることを目的に、1968年に騒音規制法、1976年には振動規制法が制定されました。

騒音規制法・振動規制法の主な内容は以下の通りです。

- 騒音・振動許容レベルの順守

- 重機稼働時間の制限(夜間、早朝など)

- 工事現場周辺の防音壁

- 設置低騒音型重機の使用

これらの法律には、違反時の過料や行政処分などの罰則、騒音・振動の低減措置などの改善命令に関する規定も含まれています。

振動苦情増加の背景

近年、地方公共団体に寄せられる振動苦情は、おおむね減少傾向にあるものの、ここ数年は増加傾向に転じています。

中でも、建設作業に起因する振動に関する苦情が約6割を占めているのは着目すべき点でしょう。

振動苦情増加の背景には、都市化の加速、生活様式・社会情勢の変化など、複合的な要因が関係していると推測されます。

振動苦情増加の背景①密集住宅地での建設増加

都市開発の進展により、密集住宅地での建設工事が増加しています。

住宅同士が近接していると、伝播距離の短さ、共振現象により振動が大きくなります。

振動苦情増加の背景②高層建築物の増加

高層建造物の増加も振動苦情増加の一因です。

高層建築物は、低層建築物よりも地盤からの振動を大きく増幅させます。

振動苦情増加の背景③住宅の断熱・気密性能向上

近年、断熱性能と気密性能の高い住宅が増えてきました。

住宅の特性により、外部からの微小な振動を強く感じやすいです。

振動苦情増加の背景④テレワークの普及

テレワークの普及も要因の一つです。

在宅時間が増えるとともに、生活内の微細な振動を感じやすくなっています。

振動対策・騒音対策が必要な特定建設作業

振動対策・騒音対策が必要な特定建設作業の詳細は自治体によって異なります。

ここでは、岐阜県可児市を例に解説します。

- 振動対策が必要な特定建設作業

- 騒音対策が必要な特定建設作業

- 事業場内での特定建設作業

①振動対策が必要な特定建設作業

振動対策が必要な特定建設作業は以下の通りです。

| 作業 | 対象 | 除外 |

| くい打機 くい抜き機 くい打くい抜機 |

鋼管くい、コンクリートくい等 | めんけん及び圧入式 |

| 鋼球を使用する破壊 | 全て | ー |

| 舗装版破砕機 | 作業地点の移動距離が50m以下 | ー |

| ブレーカー(手持式以外) | 作業地点の移動距離が50m以下 | ー |

②騒音対策が必要な特定建設作業

騒音対策が必要な特定建設作業内容は以下のようになります。

| 作業 | 対象 | 除外 |

| くい打機 くい抜き機 くい打くい抜機 |

鋼管くい、コンクリートくい等 | 圧入式 |

| びょう打機 | 全て | ー |

| さく岩機 | 作業地点の移動距離が50m以下 | ー |

| 空気圧縮機 | 15kw以上の原動機 | さく岩機の動力用 |

| プラント① | 混練機の混練容量が0.45㎥以上 | モルタル製造用 |

| プラント② | 混練重量が200kg以上 | モルタル製造用 |

| バックホウ | 80kw以上の原動機 | 環境大臣指定の低騒音機 |

| トラクターショベル | 70kw以上の原動機 | 環境大臣指定の低騒音機 |

| ブルドーザー | 40kw以上の原動機 | 環境大臣指定の低騒音機 |

③事業場内での特定作業

自治体によっては、事業場内で規定を超える騒音を発生する作業を「事業場内特定作業」として規制しています。主な作業は以下の通りです。

| 作業 | 内容 |

| 板金、製缶 | 厚さ0.5㎜以上の金属板を加工 |

| 鉄骨、橋りょう組立 | 事業場内の鋲打ち |

| チェーンソーによる加工 | 事業場内のチェーンソー加工 |

特定建設作業・事業場内特定作業申請に必要な書類

特定建設作業・事業場内特定作業を行う際には、各自治体に申請しなくてはいけません。

申請を行うときは、以下の書類が必要です。

- 特定建設作業実施届

- 事業場内特定作業実施届

- 作業場付近の見取図

- 工事工程表

特定建設作業・事業場内特定作業の申請期限

特定建設作業・事業場内特定作業にはそれぞれ申請期限があります。

| 作業区分 | 申請期限 | 申請不要 |

| 特定建築作業 | 作業開始7日前 | 開始日に完了する作業 |

| 事業場内特定作業 | 作業開始30日前 | ― |

特定建設作業の振動対策基準

振動規制法の基準は、各自治体で若干異なります。一般的な基準は75デシベル(dB)です。

地域によっては、住居地域(第1号区域)とそれ以外の地域(第2号区域)を区分し、異なる振動対策基準を設けています。

特定建設作業では、場所の敷地境界において75デシベルを超えないことが求められています。

これは、建設作業による振動を制限し、周辺の住環境を守るためです。

振動規制値の具体的な揺れは?

デシベルは、音や振動の大きさを表す単位として広く用いられています。

人間の聴覚に合わせて設計されているため、音や振動を感覚的に捉えやすいのが特徴です。

振動規制法の一般的な基準、75デシベルは震度でいうと2.3程度です。

体感では、洗濯機の排水時や掃除機、高速道路の車内のような揺れが該当します。

具体的には以下のような現象が見られます。

- 棚にある食器類が軽く鳴る

- 電灯などがゆっくりと揺れる

- 棚の上の本が数冊落ちる

- ドアや窓ガラスがガタガタ音を立てる

75デシベルの振動は、室内で軽く揺れを感じる程度であり、建物全体に大きな被害を与えることはほとんどありません。

しかし、特定建設作業により断続的にこの振動を受け続けると、不快感の高まり、健康利害のリスク増加、精密機械や家電製品に対する負担などの問題を引き起こす可能性があります。

以下の記事では、手軽で簡単な振動対策について記載しています。

「振動対策は面倒で大変」と思っている方もぜひ参考にしてください。

特定建設作業の振動対策におすすめ商品3選

最後に、特定振動対策におすすめの商品を3つ紹介します。

それぞれ特徴や利用形態が異なるので、ぜひ一つひとつチェックして比較検討してください。

- 揺れウォッチャ―

- 音ウォッチャ―

- リオンのVM-82A

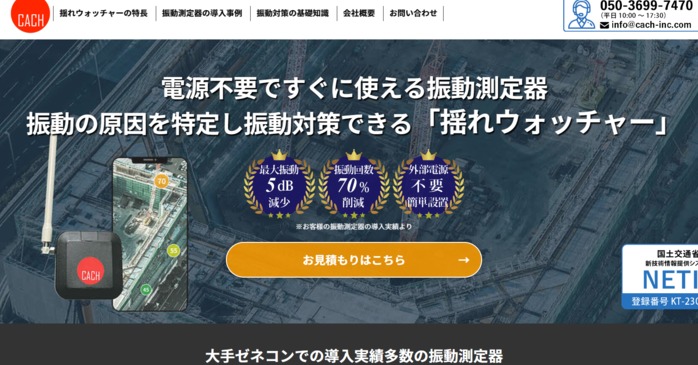

①コンパクトで高性能!揺れウォッチャー

揺れウォッチャーは、コンパクトでありながら高性能な振動測定器です。

外部電源不要で使えるため、多点計測も簡単・スムーズに実現できます。

自動周波数分析機能で振動原因を見極め、効果的な対策をスピーディに立てることも可能。

パソコン・スマホでログインすれば、現場から離れていてもその場で状況確認できます。

リース式なので、「一定期間だけ利用したい」「初期費用を抑えたい」という場合にも最適。

大手ゼネコンでも多数採用されている、工事現場の振動対策に最適な振動測定器です。

②電源不要で使いやすい!音ウォッチャー

音ウォッチャーは、電源不要・手のひらサイズのコンパクトな騒音測定器です。

複数の計測器を現場に簡単に設置できるため、広範囲での多地点計測も対応できます。

スマホで騒音データをリアルタイムに確認し、大きな音の発生源をピンポイントで特定。

基準値超過時に鳴るアラートメールは、作業員の注意喚起に抜群の効果を発揮します。

揺れウォッチャ―と一緒に使うことで、振動・騒音両面からしっかりサポート。

高性能でありながらリーズナブル、現場の騒音対策を手軽にできる人気のツールです。

③幅広い測定に対応!リオンの汎用振動計VM-82A

リオンの汎用振動計VM-82Aは、特定建設作業、回転機械の保守管理に最適なツールです。

加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定。

加速度、速度、変位の3つのモードを搭載しているため、用途に合わせた測定が可能です。

長期的な機械状態の監視に役立つ、最大1000個のデータ記録機能も搭載しています。

測定結果はバーグラフとデジタル数値で同時に表示されるので、現場において重要な「見やすさ」もしっかりサポートしてくれます。

特定建設作業のデジタル化は振動対策にも最適

特定建設作業のデジタル化は振動対策にも非常に効果的です。

例えば、現場に設置したセンサーから振動をリアルタイムで可視化できるため、振動している場所をスピーディに特定できます。

その他、関係者とスムーズに連携できるクラウドによるデータ管理、基準値にあわせた自動アラート発信など、さまざまなメリットがあります。

インターネットを活用した情報通信技術(ICT)は、特定建設作業の効率化に大きく貢献します。

以下の記事では、ICT施行について詳しく記載しています。

ICT導入を検討している方もぜひ参考にしてください。

特定建設作業におけるDXの推進は、ICTなどのデジタル技術の活用により、業務の効率化と高度化をもたらします。

建設現場でのデジタル化は、今後ますます重要になってくるでしょう。

建設DXの効果的な導入方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

特定建設作業での振動対策についてまとめ

トラクターなどの重機を使う特殊建設作業は、通常の工事よりも大きな振動を生じ、周辺住民の心身の健康に影響を与える可能性があります。

法令に基づいた振動・騒音レベルでの作業は事業者の義務ですが、振動対策が完全でない場合、苦情発生や行政指導のリスクが伴います。

振動対策に不安があるときは、揺れウォッチャーの利用を検討してはいかがでしょうか?

規定値を超えると警告音で知らせるため、騒音対策に不安を感じることなく作業できます。

「騒音・振動の両面から対策したい」という場合は、音ウォッチャーとの併用がおすすめです。