こんにちは、キャド研の濱谷です。

今回はCAE解析について、分かりやすく簡単に解説していきます。

CAEはどのような解析ができるのか、CAEを実際にやるにはどうしたらいいのかを知りたい方はぜひ参考にしてください。

1分で分かる「CAE」とは?

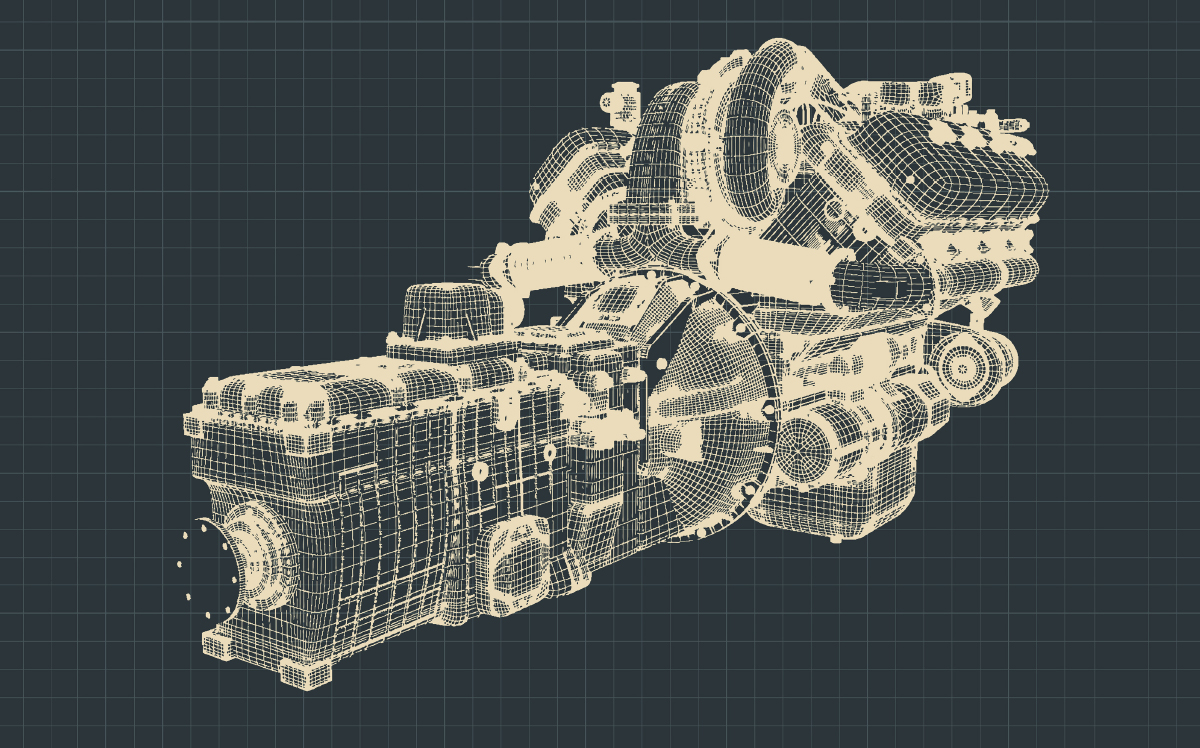

CAE(シーエーイー)とはComputer Aided Engineeringの略で、主に「物体を解析する」といった意味合いで使われています。

上記の動画を見るとすぐに理解がしやすいと思いますが、このように物体の形や重さ・どこに負荷がかかっているかなどを解析することを指します。

CAEはどう使うのか

CAEは実際に「製品のシミュレーション」に使われることが多いです。

今までは製品を実際に作ってみないと、強度や注意書きが必要なシチュエーションが分かりませんでした。

しかしCAEソフトで、製品を作る前のCADデータから

- どこに負荷がかかると壊れるのか

- 負荷がかかりやすい場所はどこか

- そもそも製品として使えるのか

というところが事前に分かるようになりました。

このようにCAEを利用して、「試作品を作れる段階なのか」というのを判断することができます。

CAEとよく使われやすいCADやCAMについては下記記事でも詳しく解説しています。

安価で使えるおすすめCAEソフト4選

さっそく、おすすめのCAEソフトを4つに絞って選んでみました!

安価なものを集めたので、CAE予算を抑えたい方にも使っていただけるソフトウェアだと思います。ぜひ使用するCAEソフトに悩んでいる方は参考にしてください。

おすすめCAEソフト①Fusion 360

Fusion 360は、Autodesk社が提供している高機能3DCAD/CAM/CAEソフトです。

Fusion 360は3DCAD機能に加え、豊富なCAE機能が搭載されています。

従来、数百万円していたCAEソフトですが、Fusion 360は、年間約7万円と安価で使用できる優れもののソフトウェアです。

さらに高機能であるため、3DCADを活用した設計者がCAE解析を推進する為のCAEソフトとして注目を浴びています。

世界初のクラウドベースの3DCAD+CAE製品で、使用するPCに過度なスペックを求めないで利用可能な製品です。ただし64ビット専用です。

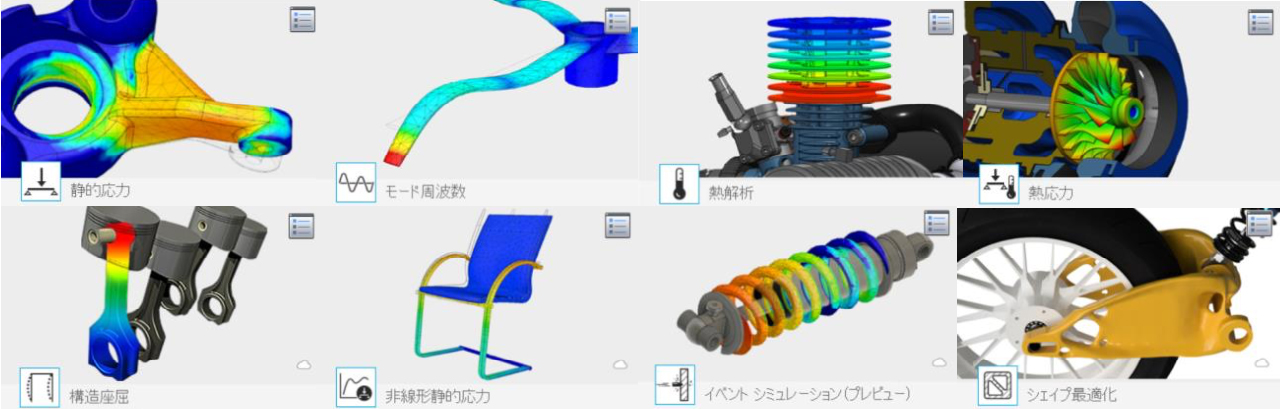

Fusion 360の主なCAE解析機能

CAEの構造解析機能として、

- 静的応力解析

- モード周波数

- 座屈

- 非線形静的応力解析

- イベントシミュレーション(プレビュー)

の5種類、熱伝導解析として定常の、

- 熱解析

- 熱応力解析

の2種類があります。また、解析結果をモデルに適用させる「シェイプ最適化」と、さらに、AIに形状提案させる最先端技術の「ジェネレーティブデザイン」も使用できます。クラウドベースのソフトなので、CAE計算は全てクラウドで行います。(一部ローカル計算が可能です。)

計算をする際は、都度クラウドクレジットを支払う必要がありますが、必要な分を必要な時に買う、という今の時代のサービスとして注目されています。

Fusion 360の価格

Fusion36の価格は、年額71,500円、月額8,800円、3年間214,500円となっています。

この価格でCAD・CAM・CAEが使えるのはかなりお得で、クラウドなので比較的軽くデータの共有もしやすいです。

おすすめCAEソフト②ANSYS Discovery Live

引用元:Ansys

ANSYS Discovery Liveは、3DCAD設計もCAE解析もできる便利なソフトウェアです。

CAE解析のエンジニアであれば、このソフトで3DCADの設計とCAE解析を両方使えると非常に重宝されるでしょう。

ANSYS Discovery Liveの概要

ANSYS Discoveryシリーズは、SpaceClaimを軸とした3次元CADとCAEが一体化した、設計者CAE向け製品群です。

3次元で設計したCADモデルを、一般的なCAEとは桁違いのスピードで解析することができます。

すぐに結果が検証できることで、初期設計の開発コストが大幅削減できるでしょう。

ANSYS Discovery Liveの主なCAE解析機能

Discovery Ultimateの主な解析機能はこちらです。

- 構造解析:線形、幾何学的非線形(大変形など)、接触、材料非線形(塑性)、モーダル解析、応力寿命疲労、ひずみ寿命疲労

- 伝熱解析:定常伝熱解析、過渡伝熱解析、伝熱携帯として、熱伝導、熱伝達、輻射に対応。

- 流体解析:定常流れ、非定常流れ、単相流流れ、多孔質媒体、伝熱(共役熱伝達(CHT)、自然対流)、粒子追跡

- 電磁界:静磁場解析、交流地場解析、温度依存性材料特性及び温度条件

また、多くの連成解析<流体-構造(片方向)、構造-モーダル、熱‐構造など>に対応している。

おすすめCAEソフト③Ansys Mechanical

引用元:Ansys

Ansys Mechanicalの概要

ANSYS Mechanicalは、構造解析と伝熱解析機能を全て備えたパッケージです。

「Mechanical Pro」・「Mechanical Premium」、そしてフラッグシップ製品である「Mechanical Enterprise」で構成されており、エントリーレベルからアドバンスレベルまでシンプルかつスケーラブルにステップアップしていただくことが可能です。

有限要素法解析のフラグシップツールとして、主要な3DCADの多くにアドオンとして利用されています。

Ansys Mechanicalの主なCAE解析機能

引用元:CYBERNET

Ansys Mechanicalの機能に関しては下記のように分かれています。

- ANSYS Mechanical Enterprise:ANSYSの構造解析・伝熱解析すべての機能をカバーしているほか、容易に連成解析を行うことができる「ANSYS AIM」も搭載したフラッグシップモデル

- ANSYS Mechanical Premium:Mechanical Proの機能に加え、高度な非線形応力解析や線形動解析などが利用できるミッドレンジ・モデル

- ANSYS Mechanical Pro:線形構造解析や接触解析、伝熱解析、疲労解析など、汎用的な解析機能を利用できるエントリーモデル

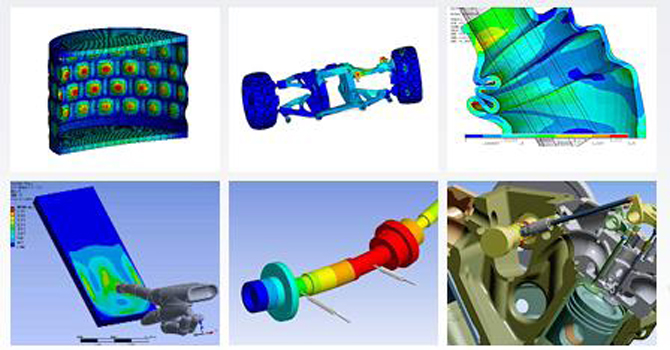

おすすめCAEソフト④Inventor Nastran

Inventor Nastranは、Fusion 360と同じAutodesk社が提供しているプロフェッショナル向けのCAEソフトです。

3DCAD機能と図面機能は、プロフェッショナル向けの3DCAD Inventor をベースに、CAEとしてNastranが搭載されています。

非線形解析に高度な解析機能を有しており、疲労解析・非定常熱解析などに対応しています。

Inventor Nastranの主なCAE解析機能

構造解析機能として、

- 自動落下試験(投射物の衝突や仮想落下試験)

- 線形静的応力

- 固有値解析

- 応答スペクトル解析(地震と風荷重を考慮した解析)

- 線形座屈解析

- 静的疲労解析

- 衝撃解析(非線形を考慮した衝突イベントと落下試験の計算を同時に行う)

- 周波数応答

- 熱伝導解析として非定常の熱伝導解析

が搭載されています。

1回の仮想試験で金属やゴム・軟部組織などをモデル化できる高度な材料モデル機能や、フレームジェネレータによる梁の理想化・スライド・摩擦・溶接などさまざまなパーツの接触を高精度でシミュレートモデル化する機能を保有しています。

Inventor Nastranの価格

Inventor Nastranの価格は、月額60,500円・年額479,600円・3年間1,438,800円となっています。

CAEで解析をするメリットと目的

CAEを導入して解析をすると、以下のようなメリットがあります。

- テスト製品をいくつも作らなくていいので製造にかかる費用がカットできる

- 製造にかかる時間の短縮になる

- 環境に優しくゴミが出ない

- 実際には検証不可能な事象の検証が実現できる

というところがCAEの非常に良いポイントです。

CAE解析をしてCADデータをシュミレーションすることで、様々な形でメリットを見出すことができます。

主に製造業や建築業で重宝されている技術です。

①製造にかかる費用のカットができる

CAEを導入する以前、製造業では試作品を作ってテストを行い不具合があれば設計に差し戻し、また新たな試作品を作るといったことを繰り返しました。

この試作品作りにも当然コストがかかるので、CAEを使ってシミュレーションを行うことでこの試作品にかかる費用を大幅にカットすることが出来ます。

②製造にかかる時間の短縮になる

試作品の作成と設計の差し戻しといった工程を繰り返すことは、当然製品完成までに時間がかかるということです。

CAEを導入することで試作品を作る時間を短縮できるだけでなく、試作品を使ったテストの時間も短縮できますので、製品完成までの時間を大幅にカットすることが出来ます。

③環境に優しくゴミが出ない

試作品を作るということは、製品完成までに多くの資材を使うということです。また実際にテストや実験を行うということは、その実験内容によっては環境問題にも繋がります。

しかし、CAEは全てコンピューター上で行われますので、資源を無駄にすることもなく、環境を汚染することもありません。

④検証不可能な事象の検証が実現できる

例えば、真空状態での実験や無重力状態での実験など、大規模な施設が必要となるような場合、一般的な企業では当然実験の実施が難しいとされています。また専門機関に頼む場合も、高額な金額を支払って依頼をすることになってしまいます。

そして他にも、高温となる条件下での耐火・耐熱実験も、特別な施設・装置が必須となる場合が多いです。

ですがCAEの解析があれば、こう言った実現が難しい実験・検証も、パソコン上で簡単に行うことが出来ます。

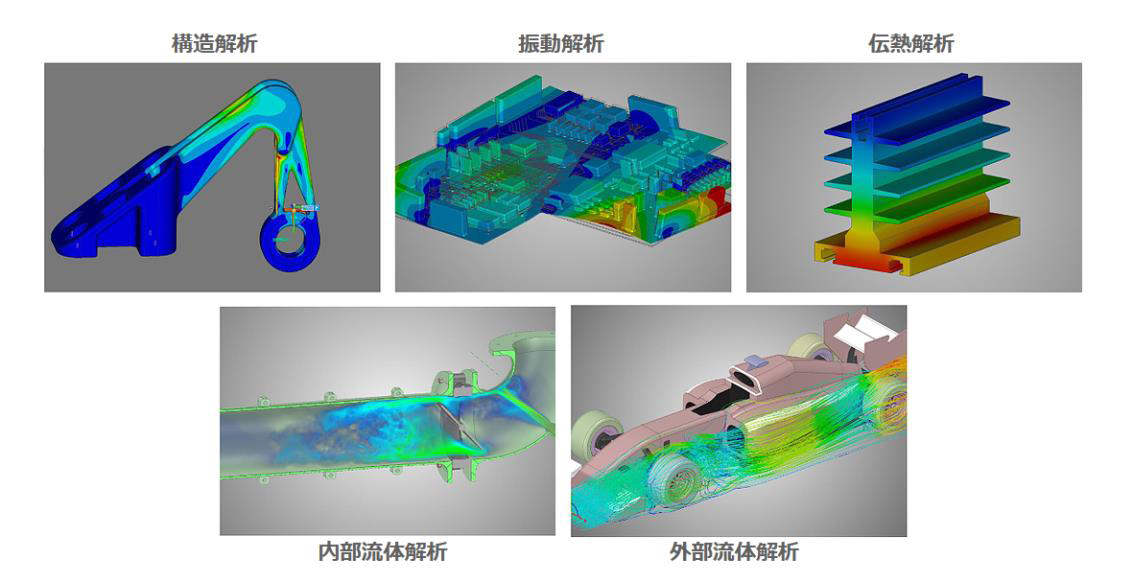

CAEで解析できる物の種類

次に、CAEで解析できる物の種類やCAEの活用事例を紹介します。

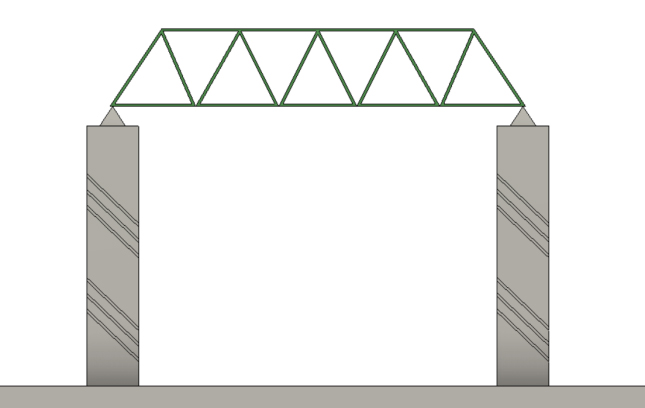

CAE解析で一般的にイメージしやすいのは、橋や建物などの建築物ではないでしょうか。

建築家は、基本的にラーメン構造なのかブレース構造にするか、力をどこに集めるか全体的に分散させるのかといった構造計画から始まり、構造設計や構造計算を行います。

建築設計の際には、この時点で「建物が壊れにくい設計」をしなくてはなりません。

この時使われているのがCAEの構造解析です。さらに実は構造解析は建築家だけでなく機械設計の分野でも親しまれています。

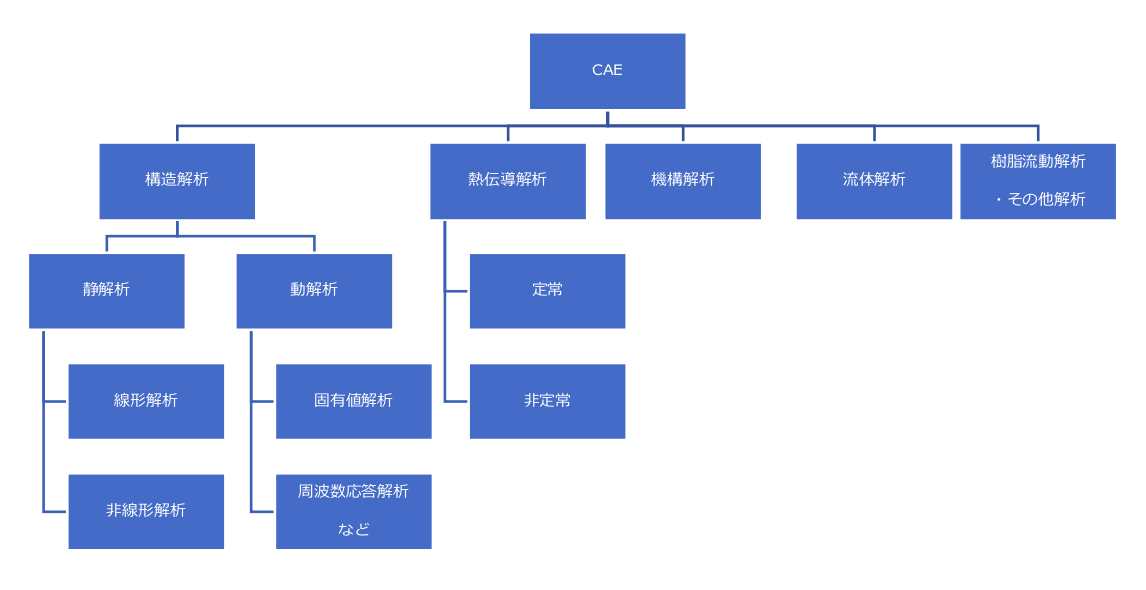

構造解析はさらに静解析と動解析に分かれますが、それ以外にも、

- 熱伝導解析

- 固有値解析

- 流体解析

- 樹脂流動解析

- 熱流体解析

などがあります。

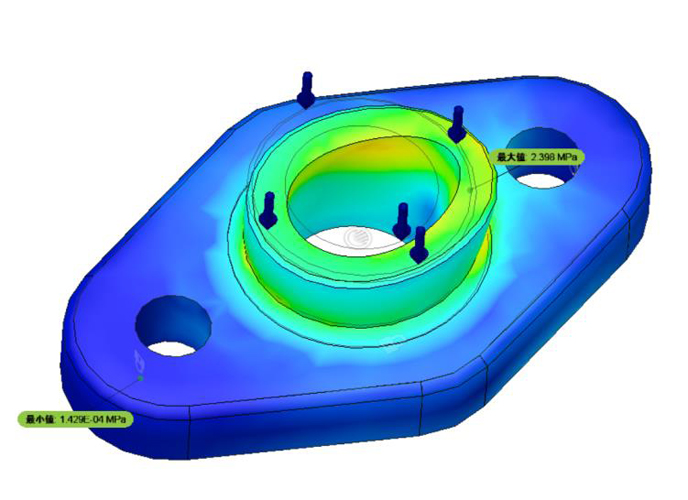

図にあらわすと、以下のようなイメージです。

今回は、構造解析を中心にCAE解析でできることを確認してみましょう。

建築業でのCAEの役割やメリットに関しては、下記記事でも紹介しています。

すぐ分かる!CAE解析の使い方

それでは実際にCAE解析を使う方法や、やり方をいくつか紹介します。

CAE解析ではさまざまなことができるので、下記の方法に挑戦してみてください。

線形解析・非線形解析

まずCAE解析の使い方1つ目は、線形解析・非線形解析です。

CAEによる構造解析の分野では、線形解析と非線形解析という分類がよく使われます。

線形というのは、負荷した荷重と変形量や変形形状が比例関係にあるということです。

非線形は、さらに材料非線形と幾何学的非線形に分けることができますが、今回は一旦非線形をひとまとまりにして理解していきましょう。

製品に荷重をかけつづけてみる

次のCAEの使い方は、製品に荷重をかけつづけてみることです。

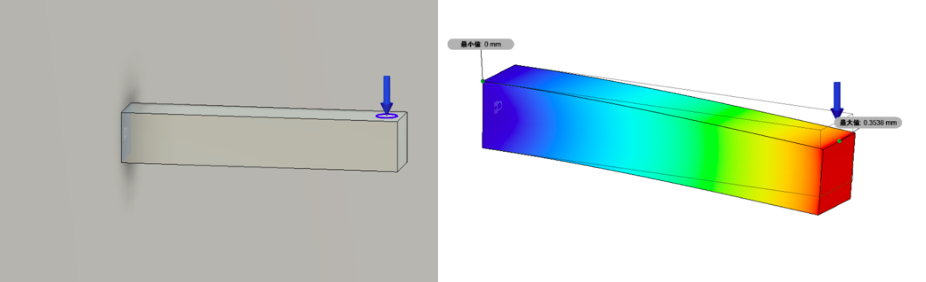

壁から鉄の棒が出ていたとして、端に荷重をかけた場合、CAEで解析すると右図のような結果が出てきます。

この状態であれば、荷重をかけるのをやめると元の左図の形に戻ります。

「荷重をかけて変形させ、荷重をかけるのをやめたら戻る」この状態を、「線形」と言います。

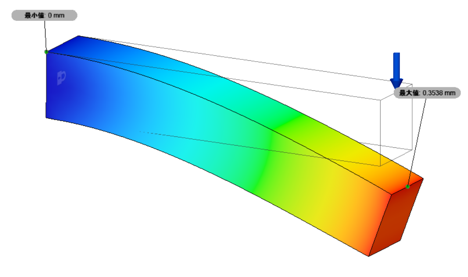

さらに荷重をかけ続けると、以下のように大きく変形した結果がCAEの中で得られます。

しかしお気づきの通り、現実世界では途中で折れ曲がってしまったりすることが多いです。

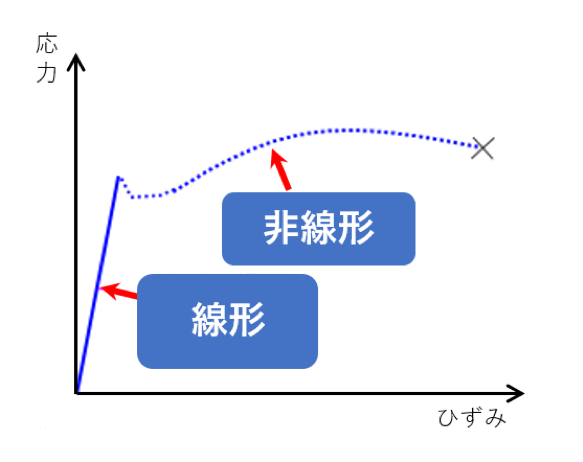

これをグラフに表したものが、応力ひずみ線図と呼ばれる以下の図になります。

実線の直線部分が、荷重をかけるのをやめると形状が戻る範囲、それ以上荷重をかけ続けると点線の部分になり、折れたり破断してしまったりしてしまいます。

このようになる部分が「非線形」(1次関数で表せない)となります。

CAE解析エンジニアに必要な知識6選

それでは、CAE解析エンジニアがCAEを使って解析するときに知っておいたほうがいい知識をご紹介します。

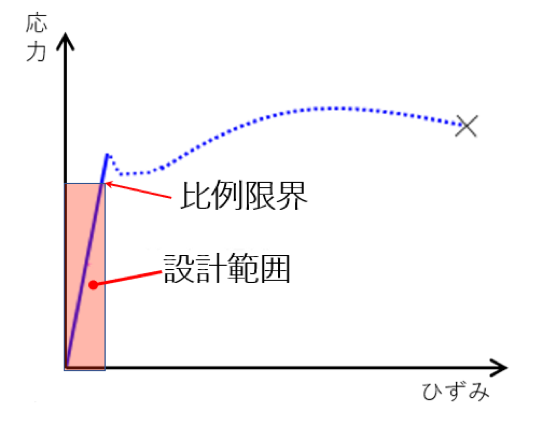

CAEエンジニアの必須知識①安全率と設計範囲

安全率=基準強さ/許容応力となりますので、各材料によって「基準強さ」がきちんと設定されていれば、自動的に安全率が導き出されます。

基準強さは、降伏強度や最大引張強度などの材料物性値としてCAEでは定義されています。

CAEで安全率を設定するときは、荷重の種類によって変える必要があります。過去の実績や経験値で安全率を設定します。

先ほどの線形範囲(荷重をかけるのを止めると戻る範囲)で設計することを心がけます。

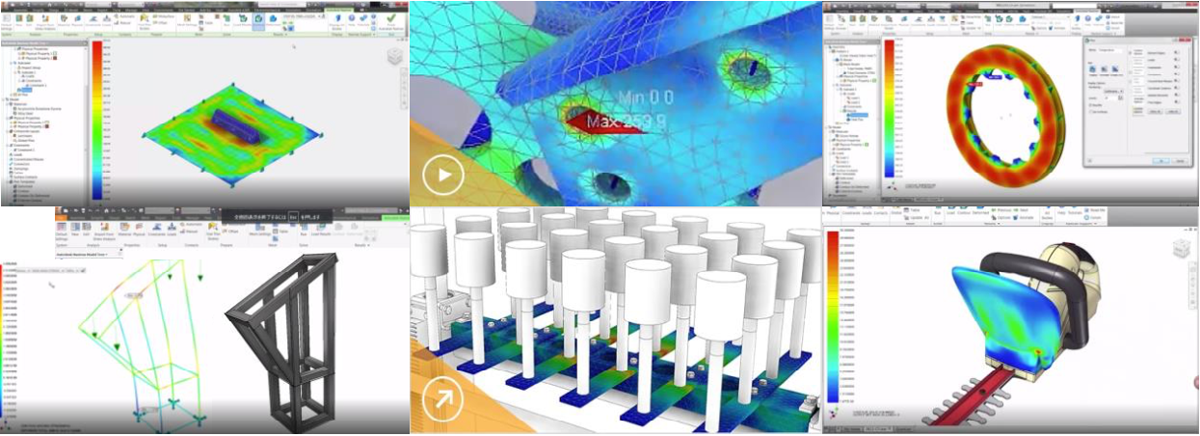

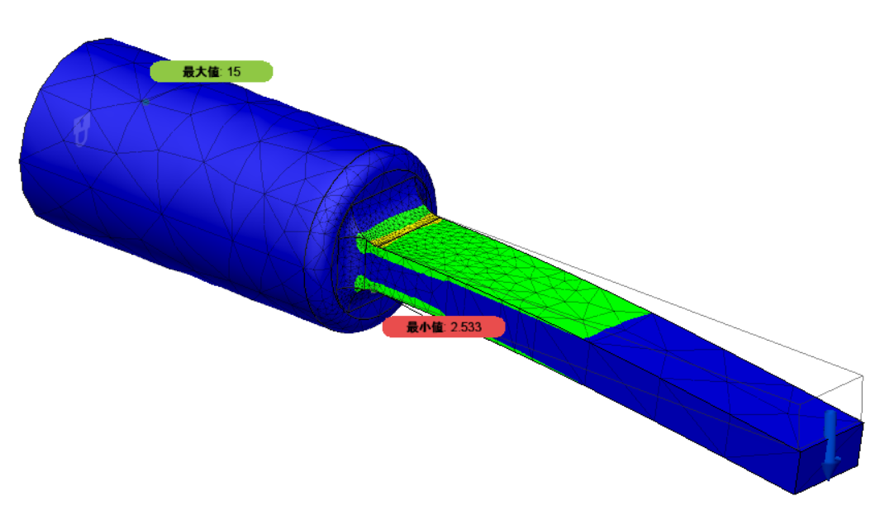

CAEエンジニアの必須知識②メッシュを切る

CAEではよく「メッシュを切る」といった表現をされます。

イメージしやすいのは、3Dプリンター用のSTLファイルのような形ではないでしょうか?ただ、STLのように細かいものではなく、できるだけ簡易に構築できるイメージです。

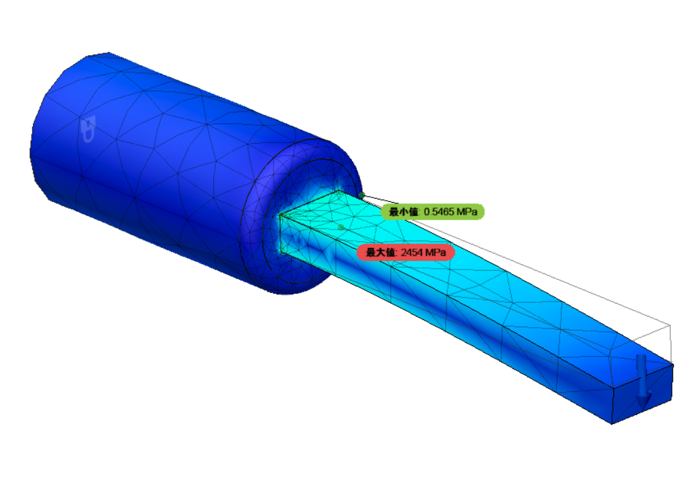

例えば、以下画像だと、フィレットのR部分周辺だけ、他の部分よりメッシュが細かく切られています。

メッシュを切ることにより、CAEでは3Dモデルの中を力が伝達していく様を表現しています。

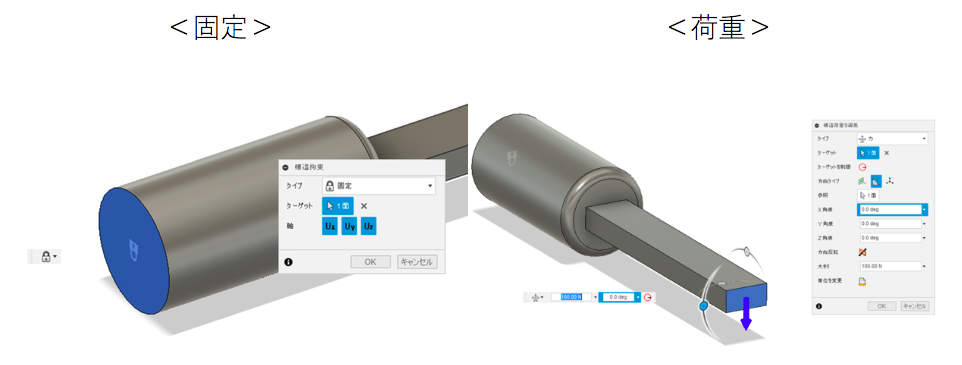

CAEエンジニアの必須知識③固定と荷重

CAEは、空中に3Dモデルが浮いているようなイメージですので、固定する面やエッジ・荷重をかける箇所などは実際に使用した時を想定しながら設定します。

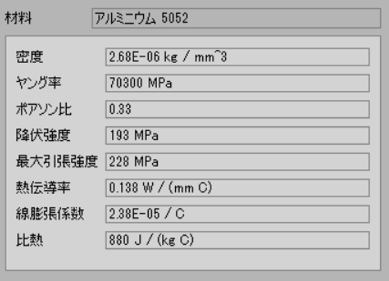

CAEエンジニアの必須知識④材料を決める

CAEでは、材料を設定してあげる必要があります。

アルミ・鋼・プラスチックなど、最近ではCAEソフト内に物性情報が入っていますが、自社の物性データがある場合はどんどん追加していかなければなりません。

また、この材料により結果が変わったりするので材料を想定して決めることも大変重要な作業になります。

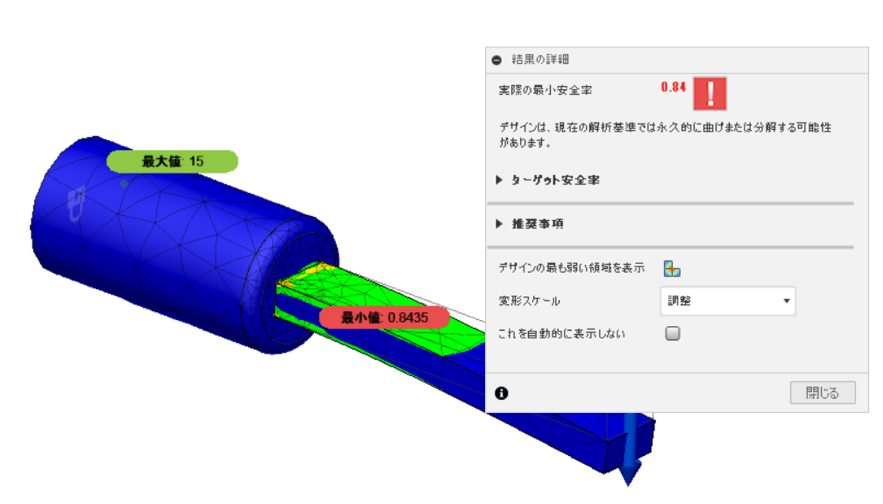

CAEエンジニアの必須知識⑤解析する・評価する

CAEエンジニアの必須知識として一番大きいのは、想定製品を解析すること、評価することです。

今回は、安全率3~6を目指して解析しましたが、0.84の箇所がありました。角柱の根本部分です。

CAEエンジニアの必須知識⑥設計変更から解析や評価をする

そしてまた設定変更し、再解析していきます。

この繰り返しがいかに早く、机上で行えるかがCAEにとって重要なポイントになります。

結果を評価し、設計モデルに戻って角柱を太くしたり、根元にフィレットを付けたりといった設計改善を行うことができるわけです。

ちなみに今回は根元にフィレットを付けたところ、安全率が2.5になりました。

どのCAEソフトでも言えることですが、CAEと3DCADは切り離して考えてはいけないので、3DCADユーザーであるなら最低限CAEの基礎知識は持っていた方が良いでしょう。

CAEエンジニアについては下記記事でも詳しく紹介しています。

CAE解析に関するよくある質問

それではCAE解析に関する皆さんのよくある質問をまとめてみました。

CAE解析についてまだまだ知りたいことがある人は参考にしてください。

これから色んなフローがデジタル化していく中で、製品を自社で開発するような会社がどんどんCAE解析を導入していくと思われます。

環境問題にも力を入れていく中で、今後CAE解析がもっとメジャーになっていくでしょう。

現在知名度は低いですが、将来性といった意味ではまだまだ伸び代がある技術となっています。

CAE関係の仕事に就職したり転職したいと思った人はこちらの記事も参考にしてください。

Fusion 360は、3DCADからCAE解析までできるクラウド型ソフトウェアですが、非商用で使うなら無料で利用することができます。

無料ですぐに高度なCAEソフトを使うことができるので、ひとまずFusion 360でCAE解析してみるとすぐにCAEについて理解できるでしょう。

CAE解析についてまとめ

今回は、CAE解析ソフトでできることを解説していきましたがいかがでしたでしょうか。

記事内の画像は今回紹介したCAEソフト「Fusion 360」の静的応力解析を利用してご説明しました。

今後ますますCAEの需要は増えていきますので、これを機にCAE解析を始めてみてはいかがでしょうか。