3Dプリンターは手軽に立体モデルを作れる装置として注目を集めています。近年ネット通販サイトでも3Dプリンターの購入が可能になり、益々人気が高まっている印象です。

家庭用にもたくさんの商品が発売されており、3Dプリンターはより身近な存在となりました。

今回は「そもそも3Dプリンターってどんなもの?」という基本の記事になります。

3Dプリンターはどんな仕組みで立体が作られるのか、どの材料に対応しているのか、何を作ることができるのかと言うところを徹底的に解説していきます。

まず「3Dプリンター」とは?

何もない空間に立体モデルの材料を断面状に積層し、3Dデータに基づいて立体モデルを完成させる技術を3Dプリンティングといいます。3Dプリンターとは、この3Dプリンティングを使った新しい造形方法の製造装置の総称です。

紙に印刷する2次元プリンターのようにインクジェット方式を採用したものがあったり、それまでのRP(Rapid Prototyping=高速試作)装置に比べて小型で扱いやすい点をアピールするために、馴染みやすい「3Dプリンター」という名前が使われるようになったとも言われています。

また、3Dプリンターには「金属3Dプリンター」と言う種類も存在します。

こちらは金属を使用して、金属の造形を行うときに利用する3Dプリンターです。

機械の小さな部品やネジなどを造形する際に利用できます。

金属3Dプリンターについて詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

家庭用3Dプリンターの価格相場

3Dプリンターは高いイメージがあるかもしれませんが、実は家庭用だと4万円の価格帯から購入することが可能です。

49,500円の「Adventurer3(アドベンチャー3)」は、コンパクトながら多少大きめの3Dプリントも可能で家庭用なら非常に便利な3Dプリンターとなっています。

業務用3Dプリンターの価格相場

価格は用途により様々になるので、まずはどんな3Dプリントをしたいかから選ぶのが良いでしょう。

シリーズの中でも価格を選べるので、まずはこの3Dプリンターから検討しても良いでしょう。

3Dプリンターを使うメリット

それでは3Dプリンターを使うメリットには具体的にどんなものがあるのかを解説していきます。

3Dプリンターのメリット1.開発期間と製造コストの削減

3Dプリンターとは3DCADのデータを取り込むことで造形ができる機械です。図面のデータから3Dプリンターを動かすことが出来るので、その間に余計な工程がなくスピーディに物作りができます。

今まで部品製作をするためにはまず金型が必要でしたが、3Dプリンターを使用すればその必要もなくなります。試作品を社内で作成することで、外注コストなどを削減することができ、スピーディーな製造やデザインの検証が可能になります。

3Dプリンターのメリット2.品質・デザインの向上

前述の金型や従来の製造技術では難しかった形状の造形が作成できるようになります。

モデリングや出力の設定次第で、今までにない形状の造形も可能といえるでしょう。

3Dプリンターのメリット3.様々な材料が使える

3Dプリンターの主な材料(※FDM方式の3Dプリンターの場合)は、

- PLA

- ABS

- PC(ポリカーボネート)

です。中でもPLAは多くの家庭向け3Dプリンターで使用することができ、材料の色も豊富です。

3Dプリンターとは色んな材料を積層して造形して形を作り込む機械です。

目的により材料が変わりますが、3Dプリンターは様々な材料が使えます。

15種類以上の材料を使うことができる3Dプリンター(Raise3Dシリーズ)もあります。

3Dプリンターの材料①PLAとは

PLA(ポリ乳酸)は、対応している3Dプリンターが非常に多い素材です。

「Poly Lactic Acid」の略で、PLAと呼ばれています。

トウモロコシやジャガイモなど、自然由来の素材を原料にしています。そのため出力中の嫌な臭い(樹脂が熱されて溶けたときに出る独特の臭い)がほとんど出ません。

造形中の冷えによって起こるひずみやソリに強く、出力が安定しています。

表面が硬くて丈夫なところが特徴で、削ったり磨いたりといった後加工がしづらい材料となっています。形状確認や、後工程の少ない実用品、大きいもの、耐摩耗性を確保したいもの向きです。

3Dプリンターの材料②ABSとは

ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)は、一般的なプラスチック製品で広く使われている素材です。

大きな造形を苦手としていますが、他の材質と比べると粘着性と柔軟性にやや優れており、強度があります。曲げや伸びに耐性があります。

後加工(やすりがけ作業や着色などの加工作業)が簡単で、出力後も扱いやすいです。

後工程で研磨などを行う試作品や、プラモデル・フィギュアのパーツ、稼働機構を持たせたいもの向きです。

3Dプリンターの材料③PCとは

PC(ポリカーボネート)は、プラスチック素材の中では最高レベルの耐衝撃性を持ちます。

ABSの5倍、塩化ビニール樹脂の10倍、アクリル樹脂の50倍の強さです。

加工にも優れ、外観が美しい光沢を放つことから、高級感を出したい家電製品や日用品などに使われています。他のプラスチック素材に比べて、比較的軽量な特徴があります。

身近ではスマートフォンケースに使用されることもあります。

3Dプリンターの材料については、下記記事でも詳しく紹介しています。

3Dプリンターのメリット4.アイデアをすぐに造形することができる

3Dプリンターとはアイデアをすぐ形に出来ます。

それには3DCADで3Dプリンター用のデータを作成するだけで造形できます。

従来は思いついたアイディアがあっても、すぐ手軽に造形することができませんでした。

ですが、3Dプリンターを使えばアイディアの具現化を簡単に行うことができます。

FLASHFORGEの「Adventurer3(アドベンチャー3)」は、150 x 150 x 150mmまで印刷することができます。

実際にプリントした立体モデルを手にとって様々な角度から観察したり、組み合わせることで、新しい創造につながる機会も増えると思います!

3Dプリンターを使うデメリット

3Dプリンターにはメリットが多くありますが、実はデメリットもあります。

3Dプリンターのデメリット1.層の積み重ねの造形に強度面で制約がある

一層一層の積み重ねで造形するので、一層一層の繋がりが弱く、力を加えると壊れる場合があります。

3Dプリンターのデメリット2.量産には不向き

大量生産するには材料、時間がかかり向いていません。

少量生産又は検討用試作向きの製法です。

3Dプリンターで作成できるもの

3Dプリンターで作れるものには

- アクセサリー

- ルアー

- フィギュア

- 部品

- ネイルチップ

などがありますが、設計すればどんなものでも3Dプリントすることができます。

3Dプリンターで自分の好きなものを3Dプリントし、販売する人もいるほどです。

どんなものが作れるのか参考にしたいと言う方は下記記事も閲覧してみてください。

造形方式別!おすすめ3Dプリンター7選

3Dプリンターは6つの造形方式別に選ぶと、欲しい3Dプリンターを選定しやすいです。

- 熱溶解積層方式(FDM/FFF法)

- 光造形(SLA法)

- 粉末焼結(SLS法)

- 材料噴射(インクジェット方式)

- 結合材噴射(インクジェット方式)

- シート積層法指向性エネルギー堆積(レーザーデポジション)

そこで今回は造形方式別におすすめの3Dプリンターをピックアップしました。

3Dプリンターの造形方式:熱溶解積層方式(FDM/FFF法)

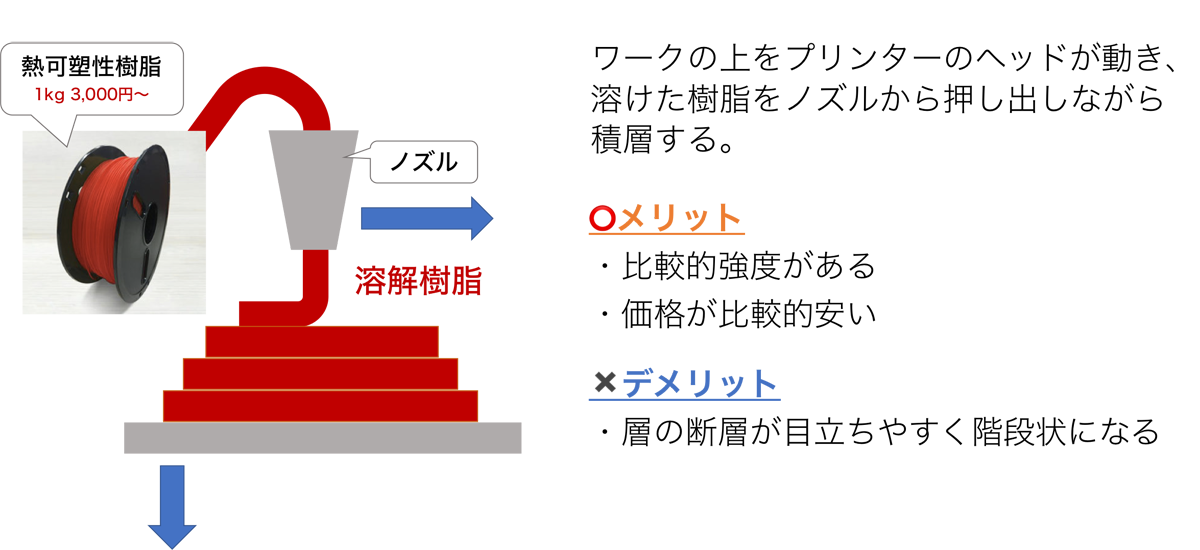

FDMとはFused Deposition Modeling=熱溶解積層方式の造形方法の事で、業務用でも使われている熱に溶ける樹脂を、一層ずつ積み上げていき造形していく造形方法になります。

FFF(=Fused Filament Fabricationの略)とも呼ばれますが、これらは呼び方が異なるだけで同じ造形方式を指しています。

溶けた樹脂はすぐに冷えて固まるため、危険性が少なく扱いやすいのが特徴です。

試作品や治具、簡易型の造形などに適しています。ただ、素材を溶かして積み上げていくため 断層が目立ちやすいというデメリットがあり、表面の滑らかさが求められる造形物の出力には向いていません。

熱溶解積層方式のおすすめ3Dプリンター①Adventurer3

| メーカー | FLASHFORGE |

| 価格(税込) | ¥49,500 |

| 造形サイズ | 150×150×150 mm |

| 積層ピッチ | 0.05mm~0.4mm |

| 対応材料 | PLA / ABS |

Adventurer3(アドベンチャー3)は、非常にコンパクトで場所を取らない、エントリータイプの3Dプリンターです。

本体重量も9kgと非常に軽量になっています。5万円以下で購入できる価格でありながら、フィラメント検出機能や遠隔カメラを搭載するなど、優れた機能を備える一台です。

1年間の保証つきで、分からないことがあった場合のサポートも丁寧なので、3Dプリンター入門者も安心して使うことができます。

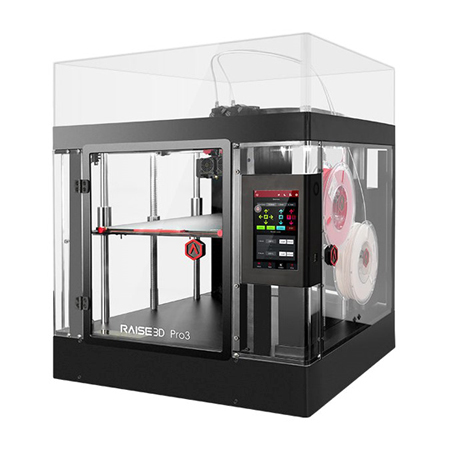

熱溶解積層方式のおすすめ3Dプリンター②Raise3D Pro3

| メーカー | Raise3D |

| 価格(税込) | ¥1,097,800 |

| 造形マテリアル | T-PLA、T-ABS、PETG、PTG、Polyflex、カーボン、木質、etc |

| 最大造形サイズ | シングルヘッド造形時:300W×300D×300H mm デュアルヘッド造形時:255W×300D×300H mm |

| 積層ピッチ | 0.01〜0.65mm |

Raise3D Pro3は安定した造形品質と安定度で、業務で3Dプリンターを活用したいプロユースの方におすすめの3Dプリンターです。

ノズルが2つ付いている可動式デュアルヘッドを搭載しており、フィラメントを2種類用いた造形を可能にしています。ノズルごとに異なる材料や色違いのフィラメントを使用すれば2色での造形や、サポート材として水に溶ける水溶性フィラメントでの造形ができます。

15種類以上のフィラメント材料が使用でき、ゴムライクやナイロンといった特殊なフィラメント材料に対応しているところも魅力です。

もっと大きな造形物をつくりたいなら、縦方向の造形サイズが約2倍の「Raise3D Pro3 Plus」がおすすめです。

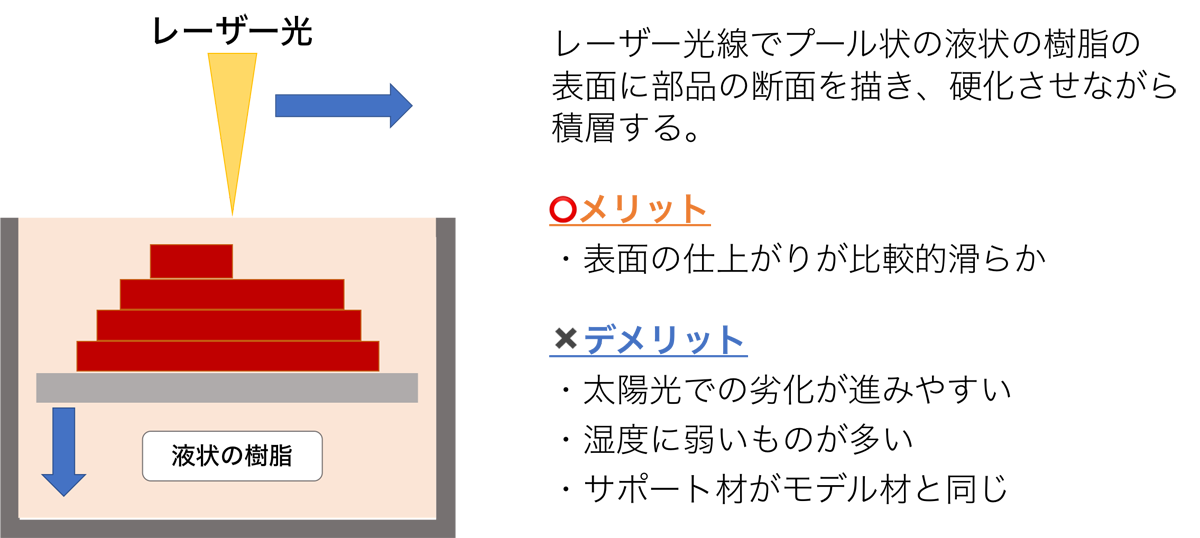

3Dプリンターの造形方式:光造形(SLA法)

光造形方式は最も歴史が古く、世界で最初に1987年に3Dシステムズ社で実用化されたものがこの方式の3Dプリンターです。そのため製造業などでは、3Dプリンターという言葉よりも「光造形」や「RP(Rapid Prototyping)」といった言葉の方が浸透している会社もあります。

光造形方式で使用する樹脂は、光硬化性のものになります。

液体状の光硬化性樹脂を、紫外線レーザーで一層ずつ硬化させて積層していき造形します。

タンクに貯めた樹脂の液面から光を照射する「自由液面法」と、タンクの底のガラス板など透明な面を通して光を当てる「規制液面法」があります。

FDMに比べ、高精細かつ表面の滑らかな造形物を作成することが可能です。

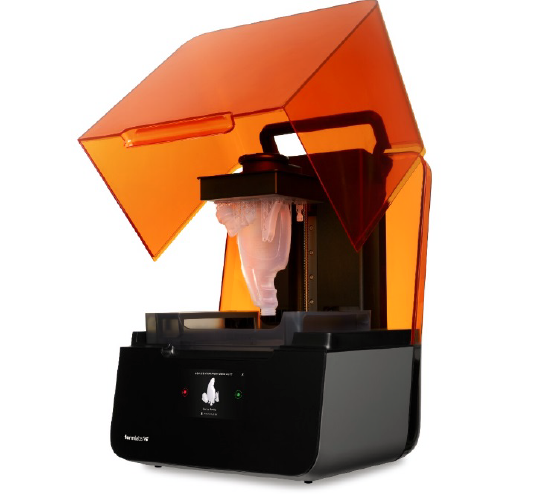

光造形のおすすめ3Dプリンター③Form3+

| メーカー | Formlabs |

| 価格(税込) | ¥430,100 |

| 造形マテリアル | Standard、Castable、Flexible etc |

| 最大造形サイズ | 145×145×185mm |

| 積層ピッチ | 25-300μm |

Form3+は、光造形3Dプリンター「Form2」の後継機となる新しい3Dプリンターです。

Form3+では、新たにLFS(Low Force Stereolithography)と呼ばれる手法が採用されています。

LFSは、Form2で採用している同じ光造形(SLA:Stereolithography Apparatus)方式でありながら、再設計したレーザーとミラーのカスタム設計システムを用いることで、均一かつ、密度が高い硬化を可能にします。積層ピッチの目立たない美しい表面と仕上がりを求めたい方、とくにアクセサリーやフィギュアづくりを行いたい方におすすめの3Dプリンターです。

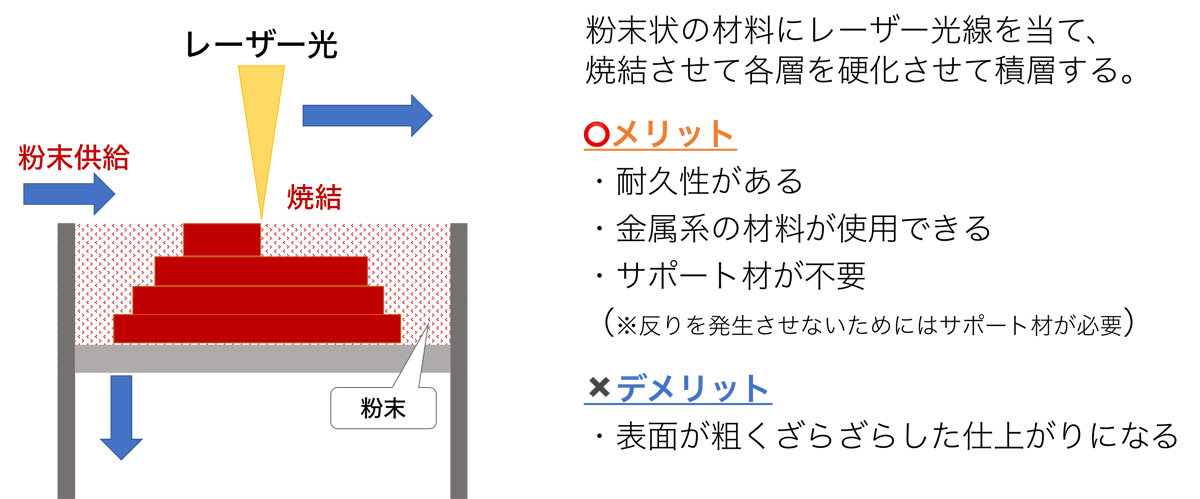

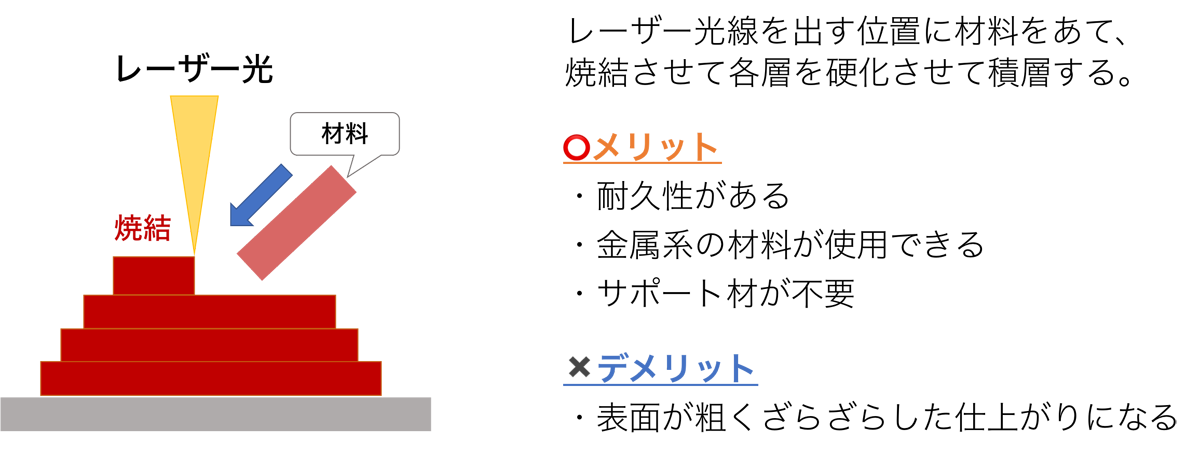

3Dプリンターの造形方式:粉末焼結(SLS法)

粉末焼結方式は、レーザー光線により粉末の材料を焼結させる造形方式です。粉末焼結方式は光造形法と似たような方式で、ステージ上にある粉末をレーザー光線を照射させて焼結させます。粉末が硬化したらステージを下げ、この作業をモデルが完成するまで繰り返し行います。

耐久性のある造形物を製作でき、また、金属素材も使用可能なので最終製品や鋳型の製造にも用いられます。現状、金属材料を造形できる3Dプリンターはこの方式を採用するものがほとんどです。

粉末焼結のおすすめ3Dプリンター④Lisa Pro

| メーカー | Sinterit. |

| 価格(税込) | ¥3,509,000 |

| 造形マテリアル | PA12 Smooth、PA11 Onyx、Flexa Grey、Flexa Black、Flexa Soft、Flexa Bright、TPE |

| 最大造形サイズ | 対角線上:316 mm(材料によって異なる) 材料 PA:90×130×230 mm 材料 FLEXA / TPE:110 x 150 x 250 mm |

| 積層ピッチ | Z:0,075 ~ 0,175 mm |

Lisa Proはポーランドの3DプリンターメーカーSinterit社が開発した卓上型SLS方式3Dプリンターです。

以前のモデルのLisaに比べてプリント容積が大きくなり、窒素チャンバーが内蔵されて様々な材料が使用できるようになっています。工業用グレードの機能を持ち合わせながらも、デスクトップサイズでオフィスにも設置ができます。

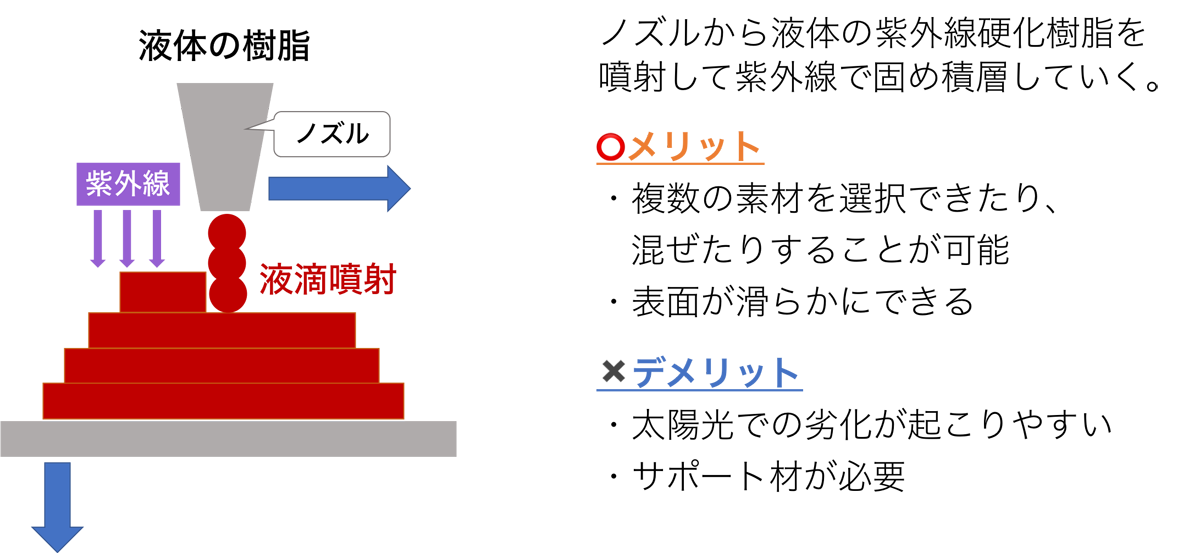

3Dプリンターの造形方式:材料噴射(インクジェット方式)

インクジェット方式というと、家庭やオフィスで普段使用している紙のプリンターを思い出すかもしれません。紙のインクジェットプリンターの場合には、印刷用氏の上に、液状のインクをヘッドから細かい粒子にして吹き付けて文字を印刷していきます。

3Dプリンターの場合には、インクの代わりに液状の樹脂を吹き付けていきます。

液状の紫外線硬化樹脂を噴射して、それを紫外線などの特定の波長の光で照らすことにより硬化させ積層させる方法です。

この方式は、一般に積層ピッチがFDM方式より薄くより細かい造形をすることが可能で、表面の仕上がりも滑らかに仕上がる特徴があります。そのため、出力したいパーツに対して細かい造形がある場合などに向いています。また、高速に造形できることも特徴のひとつです。

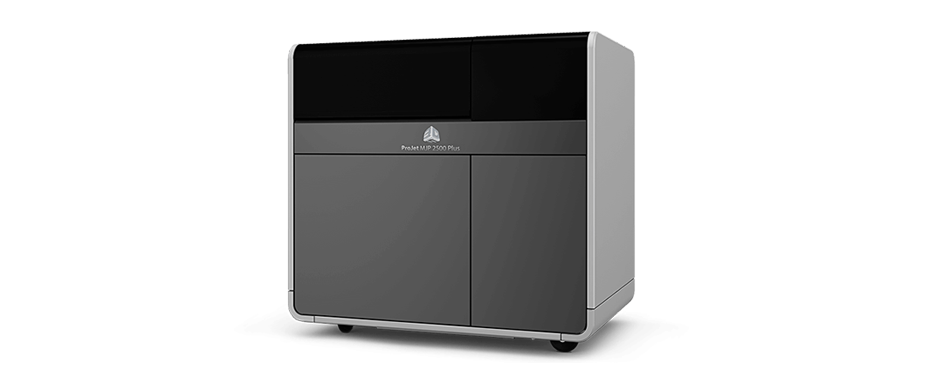

材料噴射のおすすめ3Dプリンター⑤ProJet MJP 2500

| メーカー | 3D Systems ProJet® |

| 価格(税込) | ¥6,578,000 |

| 造形マテリアル | アクリル系樹脂 |

| 造形エリア | 295×211×142mm |

| 積層ピッチ | 32ミクロン |

ProJet MJP 2500は、紫外線硬化樹脂をインクジェット方式で一層ずつ積層させるMJP(Multi Jet Printing)3Dプリンターです。

筐体はコンパクトながらも、微細な造形を可能とする操作性に優れたコストパフォーマンスの高い機種です。使用できる材料も豊富で、MultiJetプリンタ材料の組み合わせにより作業を高速に処理することができます。

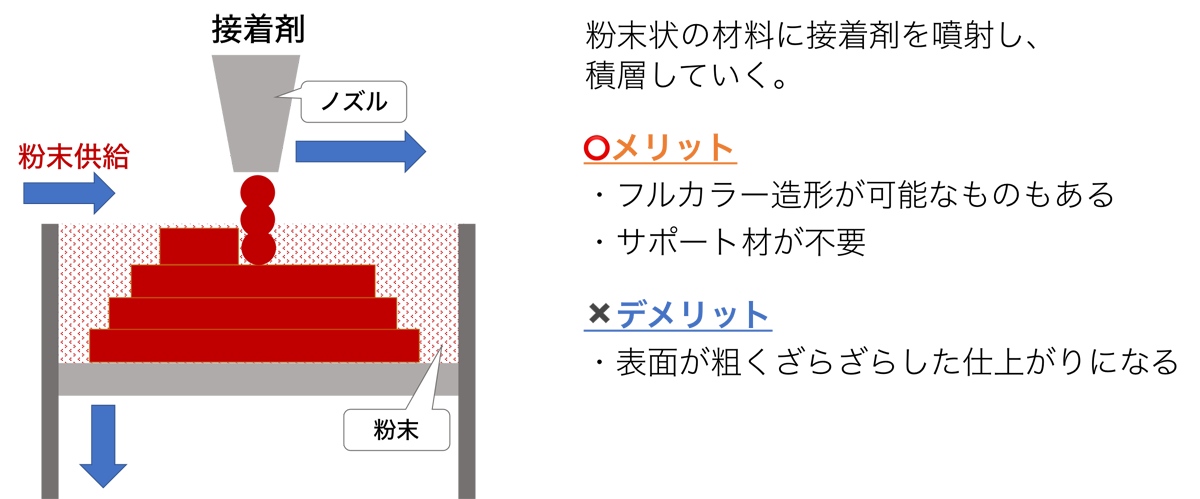

3Dプリンターの造形方式:結合材噴射(インクジェット方式)

材料噴射法と同じくインクジェット・ノズルを使う方法ですが、造形材料ではなく、材料を固めるための結合材(バインダ)を噴射します。

造形エリア全体に敷き詰められた粉末状の造形材料に対して、上からバインダを吹き付けることで断面を硬化させ、1層分ができあがったら、その上に次の層の粉末を供給して同じプロセスを繰り返す方法です。

粉末状であればどのような材料でも使用できるそうで、石膏や砂、セラミックス、金属などの他にも、チョコレートなど食品を造形できる3Dプリンターも開発が進められています。

結合材噴射のおすすめ3Dプリンター⑥ProJet 460 Plus

| メーカー | 3D Systems ProJet® |

| 価格(税込) | ¥6,578,000 |

| 造形マテリアル | 石膏系混合粉 |

| 造形エリア | 203×254×203mm |

| 積層ピッチ | 100ミクロン |

ProJet 460 Plusは、ProJetx60シリーズでは中間モデルの機種です。

フルカラーの造形が可能で、CMY(シアン・マゼンタ・イエロー)約280万色を表現できます。

効率のよい材料利用を特徴とし、サポート構造が不要で、未使用のコア材料もリサイクルされます。無駄を省き、仕上げ時間の短縮に役立ちます。

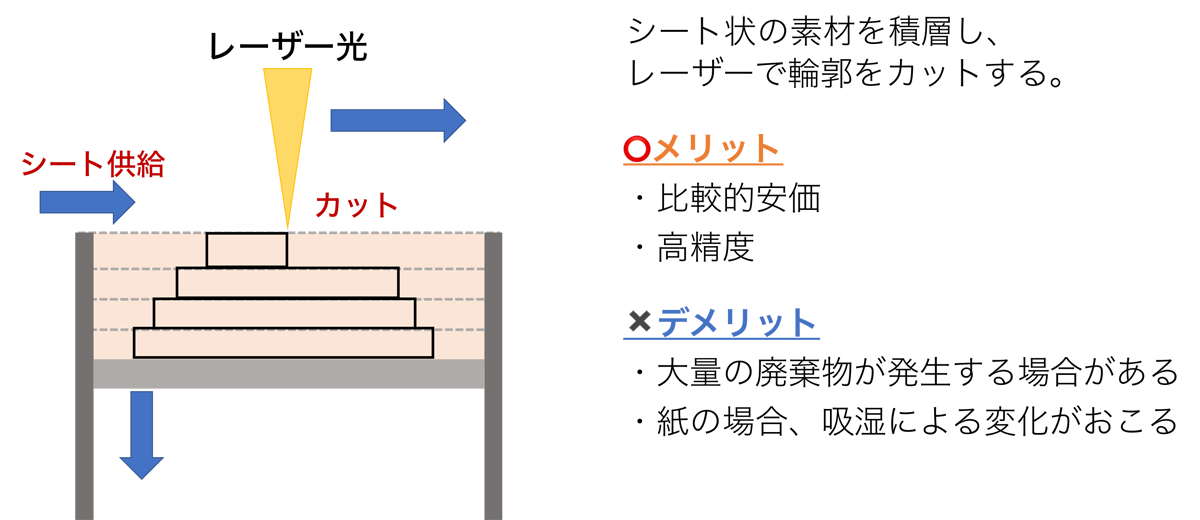

3Dプリンターの造形方式:シート積層法

薄いシート状の材料を断面形状で切断し、隣り合う層を接合しながら積層していく方法です。

シート材の厚さが、そのまま積層ピッチになります。

シート状であれば、どのような材料でも使用できることが特徴で、金属や樹脂の他にも、紙を用いた3Dプリントなどが話題になったことがあります。あらかじめ紙に色を着けておけば、立体モデルのフルカラー化も可能です。

シート積層法のおすすめ3Dプリンター⑦Mcor IRIS

引用:treatstock

| メーカー | Mcor Technologies |

| 価格(税込) | 要見積もり |

| 造形マテリアル | A4 標準事務用紙、US レターサイズ標準用紙 |

| 最大造形サイズ | W256×D169×H150mm |

| 積層ピッチ | 0.1mm (0.004in) 0.19mm (0.007in カラーのみ) |

Mcor IRISは、コピー用紙を材料とした、カラー出力ができる紙積層3Dプリンターです。

材料の色が限定される単色の樹脂とは異なり、4色カートリッジ(CMYK)による100万色以上のカラーで造形することができます。

3Dプリンターの造形方式:指向性エネルギー堆積(レーザーデポジション)

レーザービームを照射した位置に、粉末材料を吹き付けることで肉盛溶接する技術(レーザークラッディング)をベースにした方法です。

レーザー照射と粉末材料の吐出を行う加工ヘッドの位置を制御することで積層造形します。

原理上は、複数の材料が混在した立体モデルを一体造形することが可能ですが、金属材料の仕組みから、サポート部が必要になる形状を造形するには不向きです。

3Dデータの作り方

3Dプリンターの一般的なデータは「STL」「OBJ」で、ソフトの3Dデータを3Dプリンターで製造するにはこの形式のデータで出力・変換の必要があります。

3DCADで作成する

立体的な図を作成します。

高精度の部品も製品も出来ますが、扱いが難しいところがあるので慣れが必要です。

無料のソフトも多くあり、最初は操作が易しいソフトを選びましょう。

3DCG系ソフトで作成する

流線形のデータ作成に向いています。

人形など寸法が明確でない、自由曲面のある製品を作るのに適しています。

ゲームやアニメのフィギュアを作るのに利用されます。

3Dスキャナーでモデルをスキャンする

3Dスキャナーですでにある製品をスキャンして3Dのデータにします。

一からデータ作成が不要で、3Dデータが作れます。

簡単に操作が出来ますが、スキャナー本体の価格が高いというデメリットがあります。

実際に3Dプリンターを使う手順

それでは実際に3Dプリンターで造形をしたいと思ったら、どのような手順になるのかを紹介します。

①3Dデータを作成

3Dデータを3DCADや3DCG・スキャナでデータを作成します。

または配布サイトからデータをダウンロードして造営します。

②3Dプリンターで印刷

次にパソコンと3Dプリンターを繋いで、作成した3Dデータを送ります。

3DプリンターにWiFi機能があればWiFiで操作、確認もできます。

メモリソケットがあれば、メモリカードでデータを送れます。

後は3Dプリンターの手順に従って、サポート材や積層ピッチの設定してプリントを行います。

③造成物のメンテナンス処理

3Dプリンターの種類によりますが、メンテナンスには乾燥・冷却・サポート材除去・洗浄などがあります。特に光造成方式は、3Dプリントをした後にアルコール洗浄をする必要があります。

熱溶解積層方式の場合は表面をより滑らかにするのにやすり掛けをしてあげてください。

製造業で使われている3Dプリンターの造形方式

製造業では、この記事で紹介した造形方式のすべてが採用されています。

造形したいものや求めている技術・クオリティーに応じて、適当な造形方式の3Dプリンターを選定し、実際に導入している企業がたくさんあります。

世界で唯一カーボンファイバーによる造形を可能にしたFDM方式の3Dプリンター「Markforged(マークフォージド)」を例にすると、以下の導入事例があります。

- 樹脂の金型

- 360度カメラの固定フレーム

- CNCのパーツキャッチャー

- ドローンの内部パーツ

こう見ていくと、主に試作していくうえで修正が必要になる部品の製作に役立っていますね。

3Dプリンターなら3Dデータを修正するだけですぐに別バージョンを造ることができるため、全体の時間短縮にも繋がりますね。

高精度の3Dプリンターを導入し、最終製品に活用する企業もあります。

初心者はどの造形方式を選べば良い?

3Dプリンターの造形方式で主流となっているのは、熱溶解積層方式(FDM /FFF法)と光造形方式(SLA法)で、この2つの造形方式を用いた家庭向けの3Dプリンターも登場しています。

材料の調達も容易にできるため、初心者でも安心です。

作りたいものにも左右されますが、第一にコストを考えるならFDM法の3Dプリンターがおすすめです。安価なものなら5万円以下で機械が買えますし、ABS・PLAといったベーシックな材料のほとんどが1万円以下で手に入ります。積層痕が目立つという問題も、メーカーの努力で徐々に改善されていて、年々クオリティが上がってきています。

全く3Dプリンターを使ったことが無い方は、まずは手頃な価格の評判良い機種を買って、使い倒してみてはいかがでしょうか。

3Dプリンターにはどの3DCADソフトがいいの?

ここでは3Dプリンターで使いやすい3DCADソフトについて紹介していきます。

クラウドベースで動く使いやすい3DCADソフト「Fusion 360」

Fusion 360は3DCADソフトには珍しい、クラウドベースで動く特徴があります。

ネットに接続できる環境であれば時と場所を選ばず、アプリにアクセスが可能です。

また、設計から加工までの工程データを外部に出さず、作成や修正を短時間で行うことができるのも特徴のひとつです。

3Dプリンターを手軽に扱いたい、出先でデータ管理を行いたい人におすすめと言えるでしょう。

熟練のエンジニアにも最適な3DCADソフト「Inventor」

Inventorは設計データのモデリングやシミュレーションを高速で実施できる3DCADソフトです。

エンジニア同士でデータのやりとりができるのも特徴のひとつであり、従来のCADソフトに物足りなさを感じる熟練のエンジニアほど、快適に使いこなせると言っても過言ではありません。

一方でプロ仕様であることから、知識が乏しい初心者には扱いがやや難しいのも事実です。

3Dプリンターをある程度使いこなせる、中級者以上の人に適していると言えます。

初心者からベテランまで幅広い層に支持される3DCADソフト「SOLIDWORKS」

SOLIDWORKSは3DCADソフトの中でもバランスが取れている、万人向けのソフトとして高く評価されています。3次元設計の質が高く、操作も簡単なので初めて3DCADソフトに触れる人から経験豊富なベテランまで、幅広い層に向いているソフトです。

バージョンを更新するごとにユーザーの要望を反映させた機能を搭載しているのも大きな特徴であり、3Dプリンターを使いこなしたい人や3DCADソフト選びに迷っている人におすすめです。

3Dプリンターによくあるトラブル

実は3Dプリンターで困ってしまうこともよくあります。

緊急事態に備えるためにも、事前に3Dプリンターのトラブルを理解しておきましょう。

3Dプリンターがうまく造形してくれない

3Dプリンターでの造形は難易度が高く、素人の設計ではうまく造形できない場合もしばしばあります。最初は何度もチャレンジし、造形の仕組みがどうなっているのか理解していきましょう。

また、ノズルの温度が最適でない可能性もあります。素材によってノズルの最適な温度があるので、調べて適正温度に修正してから造形するのも一手です。

3Dプリントが始まらない

3Dプリンターがうまく動かない場合はフィラメント(素材)が詰まっている可能性が高いです。

ギアやノズルを確認し、フィラメントが詰まっていないか見て掃除をしてみましょう。

それでも原因が分からなかった場合はメーカーに問い合わせるのが早いです。

3Dプリンターのよくある質問

ここでは3Dプリンターの初心者に向けて、よくある質問に回答してみました。

基本的に企業向けとなりますが、3Dプリンターの中では比較的安価ながらとてもコストパフォーマンスに優れています。

企業では商品開発や部品の作成に使われています。

3Dプリンターについてまとめ

ひと言で「3Dプリンター」といっても、造形方式は1つだけではなく、大きく7つに分けられることを紹介しました。

7種類すべて紹介しましたが、趣味で使う分には、熱溶解積層方式(FDM /FFF法)と光造形方式(SLA法)の違いを知っておけば不足はないと思います。

また、3Dプリンターのデータ作成におすすめな高機能なクラウド3DCADも紹介させていただきました。高機能なクラウド3DCADの仕様方法や技術が学べる、

も、ぜひ検討してみてください!

3Dプリンターを購入するなら、専門店の「Fambart(ファブマート)」がおすすめです。

個人でも楽しめる低価格帯の3Dプリンターも取り扱っています。趣味のものづくりから業務に導入できるレベルまで、豊富な機械を揃えていますのでぜひチェックしてみてくださいね。

ぜひ3Dプリンターの特徴やおすすめ3Dプリンターを見比べて、初めてのものづくりに挑戦してみてください。

関連記事